每天上網看到不少人求勸分的文章。其中困擾很多人的一種情況,是自己的另一半在毫無徵兆的情況下,突然提出了分手。這種分手方式被人稱作是 “ 斷崖式分手 ” 。很多發帖的人都想不通:為什麼前一天還在社群網站上互道晚安,第二天說分手就分手了?難道分手都是突如其來的嗎?答案恐怕不是。

根據《 PNAS 》(美國國家科學院院刊)的研究,很多分手看似突然,實際上早有 “ 預謀 ” ——從社交平台 Reddit 上的文章來看,早在分手前 3 個月,人們的語言習慣就開始變了。

那分手有什麼預兆呢?如何從社交平台看出一個人有沒有分手的念頭呢?分手後,又如何判斷一個人是否已經放下這段感情呢?研究總結了 4 個特徵,供大家提前學習參考。

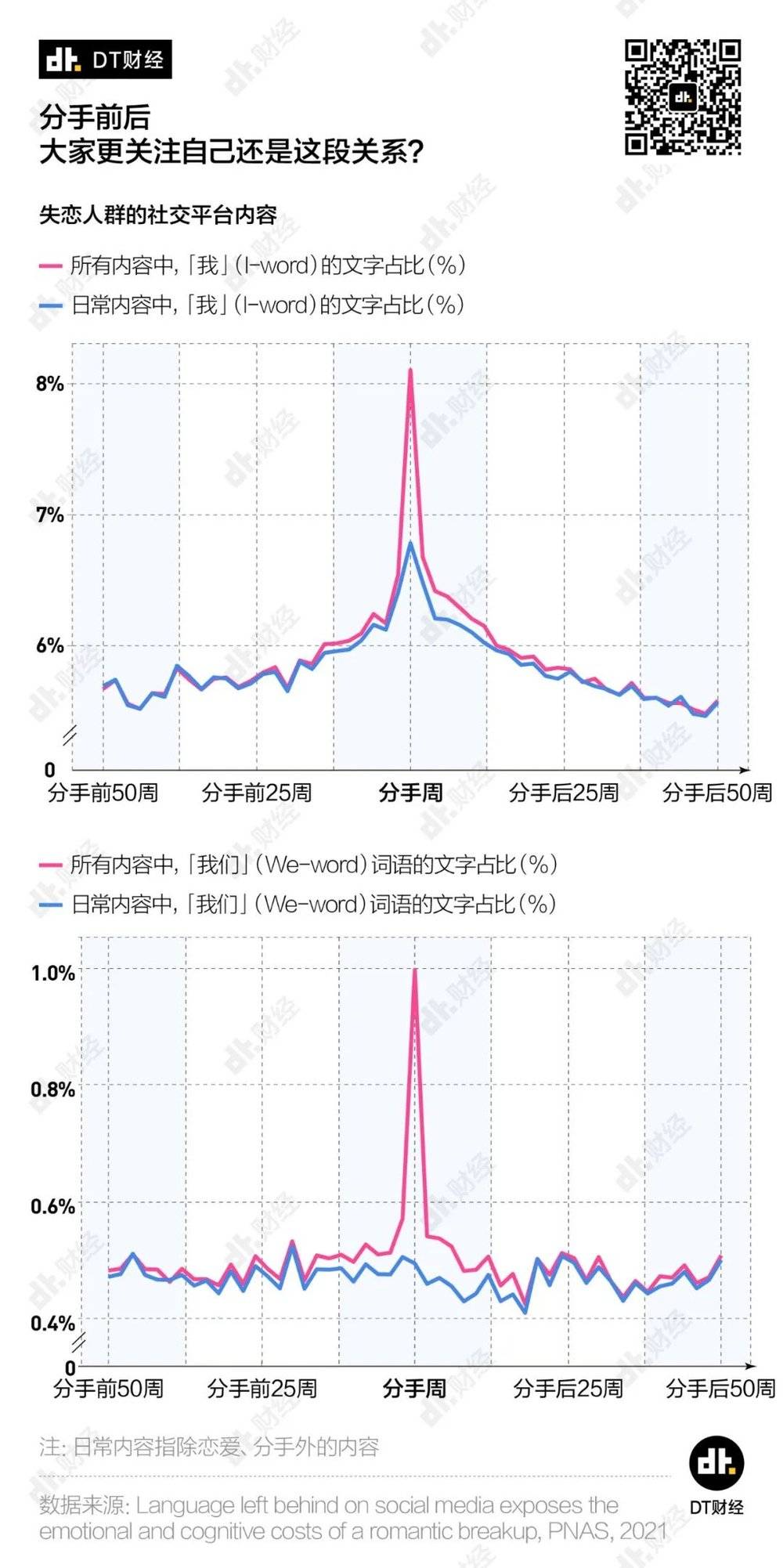

在分手前後,你會用 “ 我 ” 還是 “ 我們 ” ?

為了更好地分析人們從分手前到分手後的語言變化,研究人員在社交平台 Reddit 上挑選了 6,800 名宣布分手的用戶作為研究對象,並追蹤了他們從分手前一年到分手後一年、所發布過的 100 多萬篇文章。

Reddit 上的用戶基本上都是匿名的,比起像朋友圈這種 “ 一旦分手就要刪動態 ” 的熟人社交,Reddit 上的戀愛故事相對比較完整,有 83% 左右的用戶都會在上面認真地記錄自己的分手過程,以及分手以後的變化。

研究的第一個發現,是當一個人想分手時,語言會變得更加 “ 自我化 ” ,也就是在寫東西時更常用第一人稱 “ 我 ” (I),使用的頻率遠超 “ 我們 ” (We),前者大約是後者的 8 倍。這種變化最早在分手前三個月就開始出現,在分手的那一週達到最高峰,直到分手後的兩個半月才慢慢回到正常水平。結合其他研究發現,頻繁使用 “ 我 ” 這個字眼,通常代表人對自我的專注、或是有沮喪的想法。當一個人對感情越傷心、越失望,就越想從這段關係中退縮,躲到自己的世界裡,也就越喜歡用 “ 我 ” 這個字眼。

相比之下,大家對 “ 我們 ” 這個詞語的使用就簡單得多,如果拿掉 Reddit 上所有跟 “ 戀愛關係 ” 相關的文章,那 “ 我們 ” 這一詞的增幅就會大大減弱。換句話說,只有在聊到一段感情關係的時候,人們才會使用 “ 我們 ” 一詞來描述。

大家對 “ 我們 ” 一詞的使用頻率很低,但在分手前 2 週還是會有所增加,畢竟在戀情結束之前,大家都會回頭看看曾經擁有過的美好時光,記錄一路走來的變化,並努力為它畫上一個完美的句號。一旦這段關係逐漸破裂,人們重新恢復單身,就沒什麼必要再使用 “ 我們 ” 一詞了。

分析性思維會降低,容易陷入自我懷疑

分析性思維類似於理性思考,可以簡單理解成對一個問題的邏輯推理。研究發現,在正式提出分手前的 1 個月,人們的分析思維能力會大幅度下降,在徹底分手的那一週更是跌到谷底,直到分手後 6 個月左右,才會重新回到基線水平。從表面上看,分手可以很簡單,只要一個電話、一則訊息就能解決,但實際上,分手前的心理活動是漫長且複雜的,分手那一刻帶來的衝擊也是巨大的,有的人會因此吃不下飯、睡不著覺,甚至在短短兩週內暴瘦十公斤。

這種理性思維暫時性的下線,也意味著人們容易沉浸在情緒中,明明道理都懂,但就是沒有辦法馬上振作。有很多人會因此失去對感情的信心,不敢再談下一段戀愛,有的甚至陷入自我懷疑甚至自我攻擊的困境。最常見的,就是把所有的問題都往自己身上攬,覺得原本一切都好好的,現在之所以會走到分手這一步,全都是自己的錯: “ 一定是我哪裡做得不好,這一切都怪我。 ”

認知處理明顯提升,努力發出 “ 求救 ” 訊號

每個人都有自己不理解的、不太懂的事情,當我們反覆思考、嘗試理解這些事情的時候,就是我們大腦認知處理的過程。能夠識別認知處理的的標準詞語通常都具有啟發性,如 “ 理解 ” “ 意義 ” ,或是能體現因果關係,比如 “ 因為 ” “ 結果 ” ,還有一些諸如 “ 感覺 ” “ 應該 ” 等詞。

經過統計所有認知詞語後,可以發現人們在面對分手時,分析性思維的走向是先降後升,而認知處理則恰好相反,趨勢是先升後降。在分手前 3 個月,人們會開始更頻繁地、大量地使用認知詞彙,分手之後,這種語言習慣還會持續大約 6 個月,前後大概會持續 9 個月。

在 Reddit 上,比較常見的詞彙和句式有: “ 我不確定我該不該分享我的故事,我需要一些幫助,因為我感覺很迷茫,但是我的故事很長,不確定值不值得分享。 ”

可以看出,儘管分手是提前 “ 計劃 ” 的,但依然打破了大家的預期。畢竟戀愛或許終會結束,但幾乎沒有誰是奔著分手去開始一段戀愛的,不管是提出分手的一方,還是被分手的一方,都會對此感到迷茫。只有當他們的大腦終於接受關係結束後,他們才會開始停止迷茫,並重建自己生活的秩序,降低認知詞彙的使用頻率。

分手後遺症或許比想像中更嚴重

雖然有不少研究表明,把自己的壞情緒寫下來,可以幫助自己反思如何去改善這些情況,讓自己重新變得積極、開心。但在分手這件事上,寫太多反而可能會導致比較嚴重的分手後遺症。

如果一個人分手後在 Reddit 上只寫了 1 ~ 4 天相關的內容,那 2 個月後,他的分析性思維就會回到基線;但如果寫了 5 天以上甚至更久,他就需要 6 個月左右才能恢復理性,而且在分手後一年,依然低於原來的水平。

這並不難理解:分手後,有人大醉一場,再睡三天,就咬著牙重新往前走;這看似無情,但越早和過去告別,就越有助於開啟自己的新生活,理智也會隨之重新上線;而那些一直陷在委屈和沮喪中的人,反而容易真正地低沉下去。

但因果機制也可能完全相反——現在的社交平台,已經不僅是當代戀情的見證者,也是分手後需要人工清理的血淚現場。刪除好友、加入黑名單,這些都是分手的標準操作,萬一你忍不住,網路也很 “ 貼心 ” 地隨時準備好讓你再(偷偷)把對方加回來。分手後最難熬的,並不是一邊哭著一邊把自己灌醉,而是明明知道不會再收到對方的消息,卻又在深夜不可控制地翻看以前的相冊——這樣讓自己一直反覆沉浸在過去的假象之中,只會帶來更多的副作用,讓自己無法自拔。

寫在最後

有人說,我們這一代年輕人,似乎對談情說愛特別了解。尤其在網路時代,戀愛似乎已經形成這樣一套流程:心動了,要分享一首能代表心情的歌來做註腳;在一起了,要發張合照宣告天下;每逢節假日,也要提前做好功課,準備一份不讓對方生氣的禮物。但另一方面,激情過後,年輕人又很難維持一段穩定而長久的親密關係;即使看過一百部愛情電影,磕過無數 cp,一回到現實,卻依然不知道該如何去愛一個人,也不知道該如何回應別人的愛。

從上述研究結果來看,強調 “ 我 ” 是分手的一個重要特徵,於是我們也不難理解當代年輕人為什麼越來越難以維持一段長久的關係——他們越來越在意個體的幸福。從某種意義來說,這是對個人主體性的尊重,但如果放在一段關係中,悖論就在於它是兩個人的事情,不管是表達愛、還是表達不滿,都需要雙方共同參與,不斷磨合,攜手闖關。

但誰又規定,年輕人一定要維持一段親密長久的關係才能獲得幸福呢?

《虎嗅網》授權轉載

【延伸閱讀】