以 Netflix 起始的 OTT 服務成為主流後,各平台的會員訂閱制度競爭變得相當激烈。就算Wavve、Tving、Disney+、AppleTV 等平台的訂閱月費不到 1 萬韓元,大眾依然不會輕易按下訂閱鍵。好不容易下定決心訂閱後,就是將各種連續劇、電影或綜藝節目都瀏覽一遍,即便那不是自己之前愛看的類型。因為這 1 萬韓元的月費是從自己辛苦賺來的薪水中抽出來支付的,如果每個月只看一兩部影片,就不免產生一種虧損的感覺。

不過女兒啊,假如妳在整理衣櫥,把冬裝收起來並拿出春裝時,偶然在風衣口袋裡發現 1 萬韓元,妳會怎麼處理這筆錢呢?妳有很高的機率會立刻開開心心地把這筆「從天而降的錢」花掉,對吧?

同樣是 1 萬韓元,為什麼我們會猶豫且捨不得支付 OTT 的訂閱費,但對於偶然在衣物中發現的1 萬韓元,卻總是想立刻花掉呢?

原來是心理帳戶在作祟!

傳統經濟學告訴我們,人類是理性且有邏輯的存在,因此在人類的認知中,相同金額的錢應該具有相同的效用。然而,即便是同樣的金額,「辛苦賺來的錢」和「偶然獲得的錢」的價值並不被視為同等。這種心理作用被稱為「心理帳戶」(mental accounting)。

根據行為經濟學大師理察.塞勒(Richard H. Thaler)的說法,大多數人的心中都有一本像企業會計帳簿一樣的心理帳簿。而這本會計帳簿中,即便是同樣的金額,也會根據金錢的來源或消費計劃的差異來賦予不同的價值。人的心思很狡猾,會將每筆錢都貼上標籤。即使是同樣的 1 萬韓元,也會被賦予不同的價值。因此,在面對薪資所得時,人們通常會想著「這可是我辛苦賺來的錢」而省著用;但對於彩券中獎、退稅錢、特別獎金、生日禮金、優惠券等意外所得則會被歸類在「其他帳戶」,較容易被揮霍。

假設妳在繳稅的年度計算時,被退還了 50 萬韓元,如果妳是一個理性又有邏輯的人,自然會仔細評估後再使用這筆錢,畢竟退稅只不過是將一年中多繳的稅款退還給妳罷了。但是,大部分的人看到銀行帳戶突然多了 50 萬韓元時,很可能會如同獲得「天上掉下來的獎賞」一般,衝動地決定為自己購買一份禮物、購買不在計劃內的昂貴包包或鞋子,並為此感到心滿意足;衝動出發去度假,或者去平時絕不會去的昂貴餐廳大吃一頓。年終獲得的獎金通常也會出現同樣的狀況。

心理帳戶就是用這種方式,在日常生活中讓我們吃盡苦頭,阻礙人們理性消費。然而,由於它是「心理」帳戶,只要善用心理,就可以有效地進行投資和支出管理。若想避免陷入心理帳戶的陷阱,首先需要記住以下幾點原則:

如果收到獎金或退稅金,不要立刻花掉,先把錢留住

當妳不斷提醒自己「不可以花掉」的時候,心中的會計帳簿不僅不聽話,甚至還會不停地鼓吹妳將獎金或退稅金視為天上掉下來的意外之財,企圖使妳衝動消費。該怎麼做才能避免落入圈套呢?根據投資專家的建議,最有效的方法是「猶豫策略」。也就是說,不要立刻花掉,將這筆錢至少放置一個月以上。即使只留一個月不花掉,這筆錢的身分也會從「可隨意揮霍的意外之財」轉變成「珍貴的財產」,也就是會變身為「不可輕易花掉」的金錢。因此,如果妳不想在衝動地花掉獎金或退稅金之後感到空虛或後悔,建議妳嘗試這個「猶豫策略」。希望妳能謹記這個不爭的事實:計劃之外的支出,往往容易導致浪費和後悔。

將每月薪資按用途分類管理

當妳獲得一筆錢,姑且不論它是透過何種途徑獲得的,只要這筆錢顯示在銀行帳戶上的那一刻,妳就可以設置一個「綁定裝置」,這樣就能避免錢被無意義地花掉。將每月收到的薪資加上標籤後,再分散到不同的帳戶,並按照用途來進行管理。這是善用心理帳戶的典型方法,最重要的目的是避免不必要的支出。

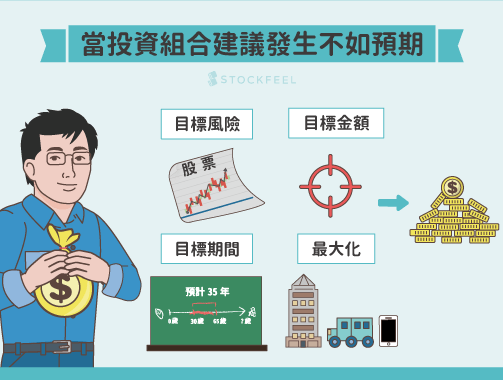

人生經驗告訴我們,人只要待在適合自己的位置,就不會受到損害。在用錢方面也是同樣的道理。必須將錢放在它該在的位置,錢才能獲得保護。因此,每當有錢進帳時,希望妳能把它轉移到「它該在的地方」。舉個例子,當妳收到薪水時,可以將每月固定支出的錢,如房租、管理費、通訊費等留在帳戶中;另將 50 萬韓元存入高利率的定期存款帳戶;再將 10 萬韓元存入購屋基金;並挪出 30 萬韓元存入退休儲蓄基金,最後將 10 萬韓元用作零用錢和生活費。用這種方式將薪水按用途分流,並在銀行帳戶上以標籤分類。只要打造出這樣的系統,妳的目光將會從單一的支出(減少)轉變成累積(增加);只要培養投資者的意識,就能讓自己不僅僅是個消費者。

假設妳投資股票後賺到了一定的金額,那麼,與其立刻再次投資,不如從中提取一部分收益、開設一個獨立帳戶也是不錯的選擇。因為人的心理狀態總是如此,一旦感覺「我賺到了」就會開始變得安逸,多設一個帳戶也能讓這筆錢不被輕易花掉。

此外,若設定好支出金錢的優先順序,就可以有效地控制過度消費。「因為6 個月後要買車,我還是暫時不搭計程車吧!」或「上個月花太多生活費,這個月減少一些外食費吧!」等,更有意識地為支出貼上標籤。這將會是一個很棒的方法,讓寶貴的薪水被更有價值地使用。

提領現金時,不要選擇百元鈔而選千元鈔

貨幣的面額也會影響「心理帳戶」。建議去 ATM 提領現金時,要養成領千元鈔的習慣,而非領十張百元鈔。即使金額相同,人們會認為一張千元鈔的價值更高,因此更能夠發揮抑制消費的效果。即使鈔票的金額一樣,不同的呈現方式會使得這些鈔票的價值看起來有所不同,這被稱為「面額效應」(Denomination Effect,也稱大鈔效應)。

根據紐約大學的普里亞.拉古比爾(Priya Raghubir)教授和馬里蘭大學的喬伊迪普.斯里瓦斯塔瓦(Joydeep Srivastava)教授的研究實驗顯示,持有一張 20 美元鈔票的人與持有二十張 1 美元鈔票的人在消費模式上有所不同,擁有一張 20 美元鈔票的人比後者更節省花費。持有小面額的鈔票時,很輕易就把錢花掉,但持有大面額的鈔票時,則會因為捨不得花掉大鈔,總是會三思過後再消費。謹慎看待「大面額鈔票」的行為被稱為「面額效應」,此道理亦適用於儲蓄或投資。按照用途分流開設明確的帳戶固然是個好做法,但也可以開設如「1,000 萬韓元帳戶」這種難以動搖的帳戶。這麼一來,妳就不會只是毫無目的地茫然存錢;而大筆的儲蓄額會使人捨不得動用這個帳戶,進而達到持久儲蓄的效果。

最後,不要忘記這個事實:妳心中的會計帳簿會根據金錢來源的不同,賦予金錢不同的評價。而妳的任務是「不論錢的來源如何,都要找到明智的用錢方法」。妳如何看待區區的 1 萬韓元?是輕看還是重視?重點不在於手中握有的錢財金額是多是少,重點在於要「寶貴地對待金錢」,希望妳務必將這點銘記在心。

- 書名:《投資分析師媽媽的財富思維課:有錢才能有底氣活著!幫助打好金錢觀,活用每一筆錢》

- 作者:朴昭娟

- 出版社:聯經出版公司

【延伸閱讀】