“ 123,木頭人 ” 。

追了最近爆紅劇《魷魚遊戲》的朋友,應該能領會到這句口令的恐怖。全球,這部劇已經在 Netflix 韓國、日本、新加坡、泰國、美、德、英等近 20 個國家或地區拿下日榜第一。在此之前,從未有韓劇登上過美國收看榜首位,更不要說取得全球性的成功。

這並不是 Netflix 出品的第一部爆款韓劇。從《屍戰朝鮮》到《 Sweet Home 》, Netflix 打破了韓國影視業 “ 電視劇粉紅,電影暗黑 ” 的潛規則。大牌導演和演員爭相轉投這家美國最大串流媒體公司麾下,這意味著更精良的製作水準和更充足的預算,當然還有更高的片酬。

這種待遇不是韓國獨享的, Netflix 透過採購和製作獨家內容來爭奪當地影視製作人才,迄今已進駐 190 多個國家和地區。Netflix 正以無法阻擋的姿態向全世界發起攻勢,這是21世紀一場新的大規模殖民戰爭,輸家將徹底淪為臣服於 Netflix 模式的傀儡。

殺死電影院

Netflix 的全球殖民計劃分三步走,取代電影院線是大藍圖中的第一步。一週前,第73屆黃金時段艾美獎落下帷幕。今年 Netflix 大獲全勝,一舉奪得 44 座艾美獎,其中主獎項 27 提 12 中,成艾美獎史上最大贏家。2013年, Netflix 憑借第一部自製劇《紙牌屋》獲得劇情類最佳劇集提名,之後便開始連續多年陪跑,終於在今年獲得了歐美電視圈頂級獎項的認可。

艾美獎地位相當於電影屆的奧斯卡, Netflix 對後者的追求同樣不是一帆風順。2015年, Netflix 斬獲 34 項艾美獎提名,最終只帶走兩座獎杯。同年的奧斯卡提名,卻只有區區一項。

老派電影人一向不太待見串流媒體,諾蘭認為為影院而生的作品才能被稱作 “ 電影 ” ,斯皮爾伯格也曾表示 Netflix 出品的電影更適合申請艾美獎。學院對串流媒體的態度則有些曖昧不清。2020年 Netflix 雖 24 提奧斯卡卻只有 2 中,馬丁・斯科塞斯的《愛爾蘭人》作為種子選手,慘遭 10 提 0 中。

老馬丁曾怒噴漫威電影為 “ 主題公園 ” ,卻毫不猶豫奔向了串流媒體懷抱。原因在於後者願意給予他充分的預算和拍攝自由,甘願為藝術買單。而傳統製片廠們如今癡迷於身披各色披風的超級英雄,拒絕為這位德高望重的前輩提供 1.2 億美元預算。兩者的差別,在於是否需要用票房回收成本。

Netflix 的訂閱量、亞馬遜龐大的電商網絡和蘋果渾然一體的軟硬件生態足以提供穩定現金流,它們渴望的只有流量和隨之而來的用戶黏性,為此不惜砸重金。傳統製片廠則越來越綁手綁腳,它們懼怕承擔一部大製作失敗的代價,因此不厭其煩地在成功經驗中畫地自限,依賴續集、翻拍和政治正確榨乾每個 IP 最後一滴油。

好萊塢固步自封的當下,串流媒體顯得更加大膽和激進。它們給予創作者充分的尊重,不吝嗇揮灑創意,為觀眾奉上更豐富的視聽享受,比如前幾年爆紅的《Love,Death&Robots》。奧斯卡不會對這一趨勢視而不見。2021年, Netflix 更進一步拿下 35 個提名,並最終捧走 7 座小金人。遙想 2017 年, Netflix 自主出品電影還只有 10 部左右。4 年之後,已經可以向用戶保證每週上線一部新片,並於年內發行 70 多部電影。

無論主流輿論還是 Netflix 的激進戰略,都受到疫情的催化而加速狂奔。2020 年 Netflix 新增 3,700 萬用戶,超出 2019 年近 1,000 萬。同時,北美年度票房同比下滑80%,只剩22億美元。擁有 5,000 多塊大螢幕的最大連鎖院線 AMC,全年虧損近 300 億人民幣。

實際上,在尚未受疫情影響的時代,北美票房已經失去了增長動力。串流媒體不需要電影院,從手機、平板到 PC,螢幕隨處可見。從這個角度想, Netflix 已經達成了從製片、發行到院線的全壟斷。1948年,《派拉蒙法案》瓦解了八大製片廠對好萊塢的壟斷。如今,又有誰能阻止這些嶄新登場的現代電影托拉斯?

橫掃英日韓

2019年,《復仇者聯盟4》全球豪取近 30 億美元票房,在日本市場卻敗給了《名偵探柯南》最新的劇場版。無獨有偶,2018年《復仇者聯盟3》在日本上映時,也被柯南另一部劇場版死死壓制。超英墳場,果然名不虛傳。好萊塢多年來依靠大製作強宣發進行填鴨式硬塞的 “ 文化輸出 ” 似乎無往不利,但山珍海味吃多了也會膩,更何況有些大片純粹是一坨光鮮亮麗的馬糞。

說到底,雖然 “ 去影院才叫看電影 ” 的觀念已經深入人心,但又有多少影片真正值回票價?更重要的一點是,文化和價值觀的輸出還面臨著宗教、意識形態和傳統文化築起的天然壁壘,超英慘敗給小學生就是典型案例。

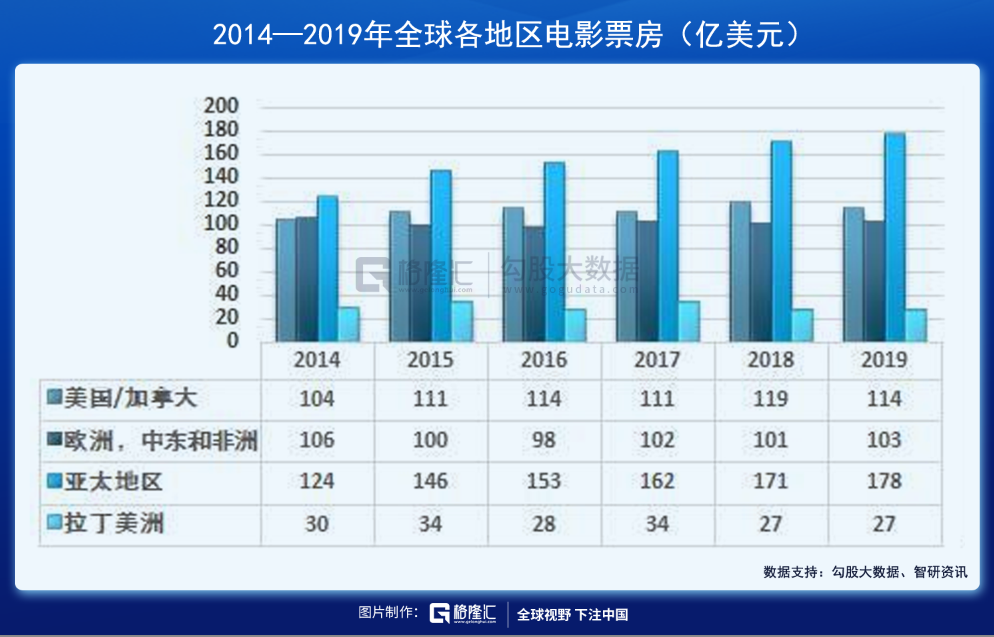

串流媒體的崛起,讓好萊塢的困局迎刃而解。日本電影市場曾長期位居世界第二,如今也僅次於中美,但保守程度遠高於其他市場。本土電影長期占據票房前十,是純粹的二次元樂土。

另一方面,在 Netflix 平台有超過 1.2 億用戶收看日本動畫。在近 100 個國家和地區,日本動畫的受歡迎程度都排名前十。也就是說,日本同時擁有堅如磐石的天然屏障和橫掃千軍的收視利器。那麽問題來了, “ 以子之矛,陷子之盾,何如? ”

9月10日, Netflix 在東京都內開設世界首個動畫製作支援基地,以每年高達 2 兆日元的製作費吸引日本動畫人才。截至 2020 年,日本動畫師的平均年薪僅為 20 萬人民幣不到,在美國則超過 41 萬元。日本動畫人吃草擠奶,喂養了全世界的日漫愛好者。

鬆動的牆角無疑為 Netflix 提供了揮舞鐵鍬的空間。2021 年, Netflix 希望獨家發行 40 部日本動畫作品,達到上年兩倍,其中包含 JOJO 等高人氣 IP 的最新劇集。

事實上,自 2015 年 Netflix 殺入日本市場以來,90年代《新世紀福音戰士》延續至今的製作委員會模式便開始逐漸瓦解。垂直整合的製作方式雖然分攤了成本和風險,但固定的製作費用也壓低了動畫從業者的工資,並嚴重限制了動畫品質。

Netflix 模式則正好相反,在為製作公司留足充分週期和預算的情況下,並不過多參與創作過程,只在內容質感的把關上相當嚴格。電影級品質日劇《AV帝王》在此模式下獲得了巨大成功,該劇單集製作成本高達 658 萬人民幣。

不用吃驚,韓劇《屍戰朝鮮》前兩季的單集成本分別為 1,200 萬和 1,800 萬;印度劇《神聖遊戲》第二季的單集成本甚至超過1億元;號稱史上最貴英劇的《王冠》,橫掃了艾美獎 7 項大獎。有錢自然任性,但此消彼長,影視人才對 Netflix 趨之若鶩,勢必形成本國影視產業的空洞化。

多年以後,導演王晶在總結香港電影沒落之因時提到,台灣全面放開好萊塢進口電影限制,對香港電影的生存空間造成了致命擠壓。

然而港片雖然沒落,導演們仍然可以北上打開新的市場。但若是從業者皆成為海外企業的附庸,該如何完成自身的救贖?

占領美利堅

Netflix 擁有 2.1 億訂閱用戶和幾乎覆蓋全球的發行渠道,得以借助平台放大任意品類劇集的國際影響力。但 Netflix 絕不會滿足於滿世界採購版權,做一個純粹的影音播放平台。影音網站的壁壘畢竟很低,用戶隨時會倒戈,為他人做嫁衣並不是長久之計。

在 2021Q2 財報股東信中, Netflix 正式提出進軍遊戲行業,為此專程聘請了 Facebook 前 VR 和 AR 部門副總裁麥克・維爾杜。麥克曾於 Zynga、EA 任職,是遊戲領域資深從業者。8月份, Netflix 的波蘭用戶已經能在平台上免費玩到電視劇《怪奇物語》同名遊戲,這無疑進一步提升了用戶在軟體上停留的時長。

遊戲之後, Netflix 的下個目標必然是社交。內容、遊戲、社交三者的融合正成為大勢所趨, Facebook 正在祖克柏的領導下向元宇宙公司轉型,《堡壘之夜》玩家也能在遊戲內觀賞演唱會和最新的電影預告片。

未來的元宇宙要求三個元素的有機融合,勢必又會反過來對各自的功能產生增益。真正的元宇宙會在哪個行業誕生還不確定,不過 Netflix 的競爭者肯定不願意見到它成為這個幸運兒。

外國媒體喜歡將北美串流媒體大戰渲染得十分激烈,但實際上能與 Netflix 有一戰之力的不多。Apple TV+背靠全球最大科技巨頭,擁有充沛現金流,可以為《The Morning Show》做出每集 1,500 萬美元的預算(相當於《權力的遊戲》最後一季的成本)。

但截至今年7月,Apple TV+ 在美加兩國的訂閱用戶還不到 2,000 萬,被人們寄予厚望的科幻史詩《基地》剛更新兩集便宣告崩盤。

這充分表明這條路行不通,做影視需要專業的數據模型與判斷能力。 Netflix 雖然賦予成熟電影人無限創作自由,但在台灣年輕導演拍攝《罪夢者》時,仍然在第一集就給出了40多處修改意見。蘋果顯然缺乏這部分基因,這不禁讓人對亞馬遜號稱投資 10 億美元的劇版《魔戒》憂心忡忡。在串流媒體領域,科技巨頭多少有些水土不服。

至於派拉蒙的 Paramount+、環球的 Peacock 和華納的 HBO Max,可以統稱為傳統製片廠在新媒體時代的轉型,換湯不換藥,翻來覆去還是人們熟悉的那些 IP。

米老鼠或許是唯一有機會挑戰 Netflix 王位的。疫情之前,迪士尼在北美電影市場的占比就已接近四成。2019年11月推出串流媒體服務後,一年半的時間,Disney+、ESPN+ 和 Hulu 訂閱用戶總數就突破了 1.7 億,與 Netflix 已然相去不遠,而後者的串流媒體服務上線至今已超過 14 年。

Disney+ 走的是另一條截然不同的路,這仰賴於家底雄厚,可以集全家之力對串流媒體進行愛的供養。漫威、阿凡達和皮克斯的動畫,單拎哪個 IP 出來都夠 Netflix 喝一壺的。

Netflix 在串流媒體領域算是老大哥。優勢在於,只訂閱一家影音服務的用戶基本都屬於 Netflix ,而大多數 hulu、Prime Video 等其他串流媒體的用戶也同時訂閱了 Netflix 。但放到美國文化史, Netflix 可就是初生牛犢了。由於缺乏歷史積累,只能寄希望於廣撒網,試圖撈到一二爆款。

結語

1997 年 8 月 29 日,37 歲的軟體工程師 Reed Hastings 與老友 Marc Randolph 創建了 Kibble 公司,主業為出租電影。誰能想到日後的串流媒體之王,創業動力竟然來自租錄像帶忘還被百視達罰的那 40 美元呢。

從被萬夫所指為 “ 對大銀幕的背叛 ” ,到毫無懸念地成為疫情時代串流媒體混戰的最大贏家。 Netflix 走了很遠,但還遠未走到可以高枕無憂的地步。在北美用戶訂閱增長已幾乎觸及天花板的情況下,超過全球人口一半的亞洲市場無疑更具誘惑和潛力,已經成為群雄追逐的那頭母鹿。然而要想真正完成對舊世界的改造, Netflix 還需要更多部《魷魚遊戲》。

《36氪》授權轉載

【延伸閱讀】