上篇關於使用單一市場指標測定多個市場的危險,我以席勒 CAPE 為例。Shiller CAPE 雖高,但若與歷史相較,它還不足以推論美國股市價格過高。許多不同意的意見隨文章而來。有些人質疑方法,並指出我應該看十年相關,而非五或一年的數字,其他人則主張這個指標本非用來預測市場,而只是對未來十年的股市回報的預期會很低。我倒是驚訝於核心問題這麼少被提及。核心問題就是 CAPE 或任何市場指標會回歸歷史常態的這個假設。這種事情會回歸常態的信念無需言明就深深根植於許多價值投資者心中,尤其是採取反向投資策略者。因此,當你買進本益比低的股票或因為個股本益比高而將之賣出,你隱約就是在假設本益比將會回歸產業或市場平均。當我在做內在價值評估或假設營業利益率及資金成本傾向回歸常態,我也只是跟其他人做一樣的事。這麼說吧,我會擔心我還有多少的估值方式是錯誤的,因為我可能沒有充分質疑我對均值回歸的假設。所以,你應該把這篇當作我試圖誠實面對自己的文章,雖然我還是會用 CAPE 的數據作為解釋均值回歸假設的誘惑和危險。

均值回歸:偏見和回推

均值回歸被廣泛接納,並且不只存在於許多學科中,更深植到每天的日常生活裡。不論是什麼運動(棒球、籃球等),我們使用均值回歸解釋為什麼連勝會終止;而在投資中,就更常用來解釋為何有些績效很好的基金和投資人最終會回歸平凡,以及為何超乎平均報酬的策略難以維持其動能。

統計上而言,均值回歸是用來描述一個現象—如果你在一堆變數中抽出一個極端值(相對平均值而言),從相同的分佈所抽出的第二個值很可能接近平均。這就是英國統計學家 Francis Galton 因研究學童的身高時所發現的特性。他注意到父母某方的極端特性(特別高或矮)並沒有傳給小孩子,反之,他發現身高會回到平庸點(mediocre point),一個他用來描述平均的字眼。他在這個過程中奠定了線性回歸的統計基礎。

在市場及投資中,均值回歸不只是扮演重大角色,也在其他學科中發揮重大的影響。因此,Jeremy Siegel 關於為何”股票長期致勝“的論點便是奠基於他的觀察,他發現在非常長期的時間下 (超過200年),股票相對於其它資產的報酬率更高,而且以 20 年的期間來看,股票從來沒有輸過其它資產。在我們對均值回歸進行檢驗前,我先展現市場中並存的兩種不同版本的均值回歸。

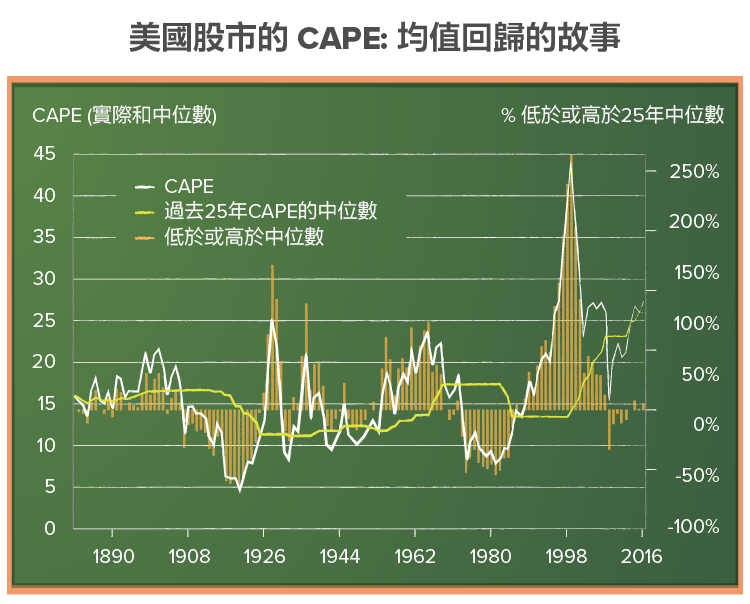

- 時間軸的均值回歸,你假設變數的價值會反彈回歷史平均。某種意義上而言,這就是你使用 CAPE 並認為目前達到 27.27 倍是偏貴的原因,因為在 1871 年到 2016 年的平均 CAPE 是接近16倍。

- 跨類別的均值回歸中,你假設變數的價值會回歸跨類別的平均。這就是推測本益比 (PE) 為 30 倍石油類股過貴的原因,因為石油類股的平均 PE 接近 15 倍。

多數去預測市場時機的人屬於均值回歸的時間軸支持者,他們會面臨過度推論的風險。然而,多數選股的基礎則是基於跨類別的均值回歸。兩者雖然都源於相同的精神,但它們在根本的假設中卻存在差異,並對投資人造成不同的危險。

雖然市場的本質就是每個觀點有其對立面,我們也不必驚訝有許多策略都是圍繞著均值回歸而產生,但許多建立在均值回歸的假設至少在特定時間內並不會發生。許多以動能為基礎的策略,如買進最近漲幅最高的股票,或過去幾年營收成長最高的股票,這些都是短期與均值回歸對賭的有效策略。雖然在這種議題上很容易就變成絕對主義者,但諷刺的地方在於兩邊可能都是對的,儘管他們的信念在本質上看似相反。但更糟糕的是,兩者很可能而且經常都是錯的。

均值回歸的問題

你能在兩種層次上批評均值回歸。最常出現的一個層次通常與如何衡量有關,而非過程。這個論點聚焦在如何計算均值、時機、形式上的回歸過程。另一種批評,可能是針對均值回歸的基礎,這是建立在分析過程的結構性改變。

對衡量的批評

假設你我都相信均值回歸。我們對同樣的資料會有相同的反應和作為嗎?我不認為,因為在“均值”和“回歸”這兩個詞下,我們會有不同的判斷。

- 在均值一詞上,你所達到的數字可能不同,這取決於你看的時間或者你取的跨類別樣本,然後你便可能得到很不同價值的算術平均而非中位數。以跨類別資料為例,原油公司的分析可能因為你採取的樣本是所有的原油企業、大型或小型石油企業、新興市場石油企業而有所差別。若以時間軸變數為例,看到 CAPE 的歷史可以發現不同期間和不同的計算方式得出來的中位數會不同。

- 我們再來看到回歸的部分也可能出現差異。首先,即便我們同意有均值回歸,我們也可能在它何時會發生上出現分歧。這就對投資有深遠的影響,因為可能有個時間上的門檻,讓我們沒辦法利用回歸發展來設計投資策略;第二,我們對於標準會如何調整無法互相認同。為了證明這點,假設均值回歸的標準是 CAPE,而我們皆同意接下來十年中,CAPE 會從 27 倍跌回歷史常態的 16 倍。這能透過股價下跌(市場崩盤)或獲利的激增(如果你主張獲利受到壓抑而且景氣即將復甦)。如此,對投資的影響可能非常不同。

總結來說,均值回歸的細微差異遠比其強烈支持者所洩露的更多。其中一個原因是,他們試圖讓自己的例子看起來更具說服力,因為他們希望別人認同他們的理論。更危險的原因是他們在說服自己,他們自己是對的,以促使自己行動。

基礎上的批評

均值回歸的過程是建立在根本的分佈是靜止的假設,雖然每年可能有大變動,但數值終會回歸常態。而這就是一個大家都不願意去談的問題,一個驅動所有均值回歸的大假設,卻也是它最脆弱的環節。如果有個結構性的改變,改變了這個最根本的分佈,沒有比這個能更快摧毀均值回歸的原因了。能致使分佈出錯的結構性變化的類型是個隱憂,以下是個尚不完整的列表,解釋了為什麼這些狀況會改變的背景原因:

- 首先是老化。當企業在生命週期上移動,你便能漸漸看到很多企業反映老化的狀態,而不是朝向歷史常態移動。成長率尤是如此。當企業規模擴張、變得愈來愈成熟,成長率會下降,其它營運數字 (利潤、資金成本)和定價優勢 (本益比、EV倍數) 也會發生同樣狀況。然而,由許多企業組成的市場便較不易受老化影響,但你仍可以主張歷史悠久的股票市場(如:日北、美國、歐洲)將展現有別於年輕市場的特性。

- 第二是科技及產業結構,撼動產品市場結構,也予會計人員挑戰。這在企業層次上來看顯然是正確的,舉例如零售業,亞馬遜(Amazon, AMZN-US)在進入這產業後以及連續的成長,讓這產業過去的歷史常態不再適用。它造成了零售業的營運毛利降低,並改變再投資模式。從市場層次來看這也是正確的,當服務及科技類股持續在標普 500 中的比例增加,這些產業支出的會計計算(如許多資本支出被視為營運成本),會使大家質疑不同時間下,標普 500 指數中本益比的每股盈餘是否能比較的問題。

- 伴隨第一項影響產品市場中的量、第二個影響金融市場,第三個則是消費者和投資人偏好的改變。例如:有人主張說,指數型基金的量的激增改變了今日的股票價格。

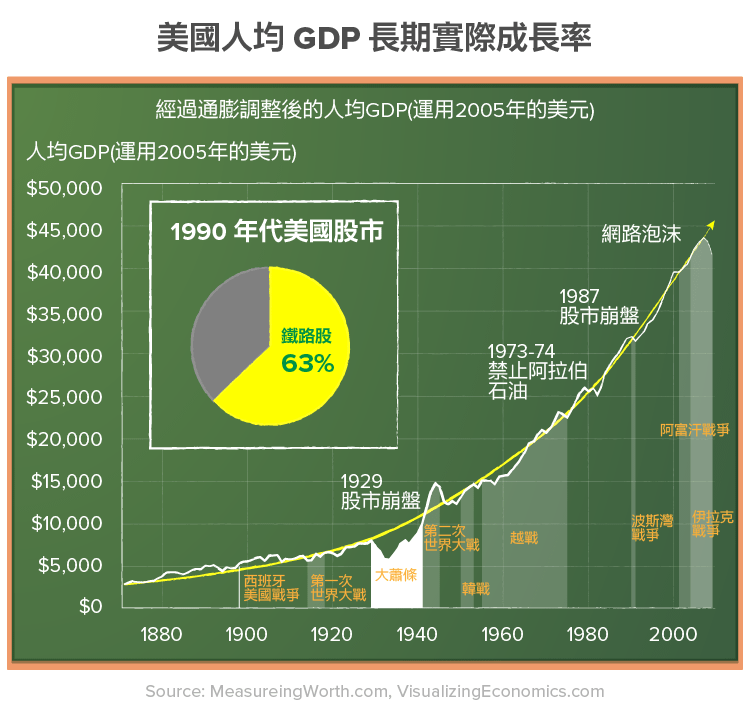

在 CAPE 的背景案例下,使用席勒的整個檔案庫,讓我們回到 1871 年,快速看一下美國經濟從 1871 年成長改變多少,而那些改變又如何影響了美國股市的組成。 1871 年剛結束內戰的美國還是個新興市場。1900 年,美國股市就成為世界最大的股票市場,但 63% 的股市市值來自鐵路股,反映的是他們對美國經濟的重要性及他們對資金的需求。接下來幾年,美國市場經濟繼續成長,後因大蕭條而成長停滯。第二次世界大戰奠定美國為世界經濟中心的地位,並且在 1945 年到 2000 年是均值回歸的黃金時期。至少在美國,這段期間均值回歸就像魔力一樣,影響橫跨股市和時間。值得一提的是,許多現在被接受的企業財務和估值標準,如從運用歷史的風險溢價來預期小型股的超額預期報酬,到相信價值股長期將打敗成長股,這些都是研究員透過研究金融史上異常的均值回歸所得來。我是在 2008 金融危機時注意到均值回歸的危險,但我相信結構改變的跡象至少在其 10 年前就在我周遭顯現了。畢竟,從以美國為中心的全球經濟到更廣泛市場基礎的轉變是從 1970 年代才開始出現並持續著。同樣的,美元作為全球貨幣也受到 1999 年出現的歐元挑戰,同時也受到新興市場貨幣崛起的壓力。

1871 年剛結束內戰的美國還是個新興市場。1900 年,美國股市就成為世界最大的股票市場,但 63% 的股市市值來自鐵路股,反映的是他們對美國經濟的重要性及他們對資金的需求。接下來幾年,美國市場經濟繼續成長,後因大蕭條而成長停滯。第二次世界大戰奠定美國為世界經濟中心的地位,並且在 1945 年到 2000 年是均值回歸的黃金時期。至少在美國,這段期間均值回歸就像魔力一樣,影響橫跨股市和時間。值得一提的是,許多現在被接受的企業財務和估值標準,如從運用歷史的風險溢價來預期小型股的超額預期報酬,到相信價值股長期將打敗成長股,這些都是研究員透過研究金融史上異常的均值回歸所得來。我是在 2008 金融危機時注意到均值回歸的危險,但我相信結構改變的跡象至少在其 10 年前就在我周遭顯現了。畢竟,從以美國為中心的全球經濟到更廣泛市場基礎的轉變是從 1970 年代才開始出現並持續著。同樣的,美元作為全球貨幣也受到 1999 年出現的歐元挑戰,同時也受到新興市場貨幣崛起的壓力。

所以,2008 年如何改變了我對市場、投資及評價的想法呢?首先,全球化扎根,帶來好處的同時,也帶來了壞處。如我在 country risk 文章中所提,沒有投資人或公司能夠再維持本土化,因為現在一個國家的市場危機會迅速擴散成全球危機,而且那些只靠內需市場的企業如今也是少數。第二,金融服務公司就是金融危機中心的這個事實長期下來會有後果出現。它不只導致大家失去對銀行的信任,也增加了央行在經濟中角色的重要性。在央行對成為經濟救世主的熱情中,央行導致低經濟成長和高風險溢酬的環境。第三,低經濟成長及低通膨造成許多國家有歷史新低的利率甚至負利率。我知道有許多人認為我過度擔心了,並且相信回歸利率常態、更高的經濟成長率、以及正常的通膨只是時間早晚的問題,但我並不這麼認為。

統計上的顯著意義對投資回報的影響

呈現均值回歸的統計方法,一開始要先運用歷史資料並透過統計呈現出均值回歸。我將以這個基礎出發,再次使用CAPE 作為說明的例子,接著透過它說明原因。即使你相信均值回歸,並試圖基於嚴謹的統計方法,還是難將統計上的顯著意義轉換成打敗市場的報酬率。

統計

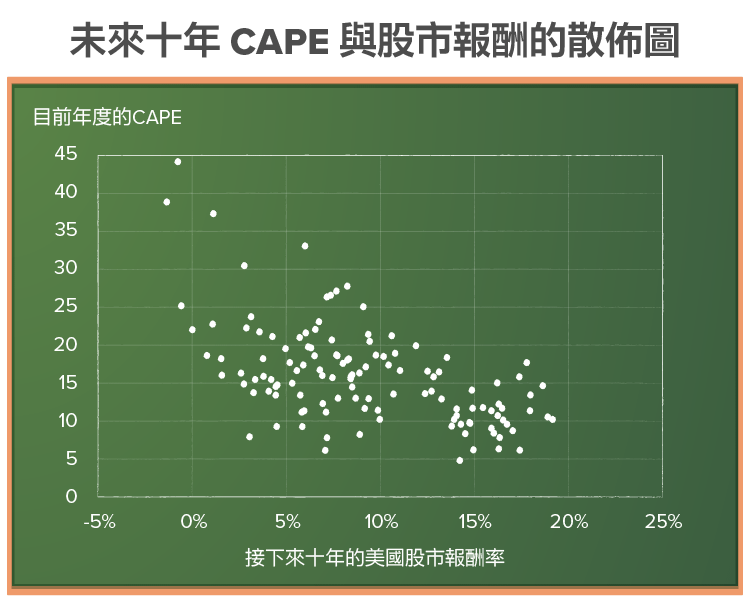

如果你看到一系列的資料,你要怎麼呈現均值回歸?有三個簡單的繪畫方式你可以參考:首先是圖示,透過點陣圖顯現隨時間變化的均值回歸。以 CAPE 為例,以下就是你在我最近期的文章中所看到的最後一張圖片: 這張圖的問題就是,它與投資的關係是不太相關的,因為你並非從買賣本益比中賺錢,而是從買賣股票賺錢。事實上,即便在這張圖中,你可以看見 CAPE 對股價價格過高的預測力變弱了,因為我使用 25 年的中位數來做比較。更足以支持均值回歸的圖表,會是抓取股票在不同連續期間的報酬率,把此當作現今的 CAPE 功能,更高的 CAPE代表未來的報酬會越低。

這張圖的問題就是,它與投資的關係是不太相關的,因為你並非從買賣本益比中賺錢,而是從買賣股票賺錢。事實上,即便在這張圖中,你可以看見 CAPE 對股價價格過高的預測力變弱了,因為我使用 25 年的中位數來做比較。更足以支持均值回歸的圖表,會是抓取股票在不同連續期間的報酬率,把此當作現今的 CAPE 功能,更高的 CAPE代表未來的報酬會越低。 至少看著這份資料,可以看出現在越高的 CAPE 代表未來的股票報酬越低,均值回歸在長時間下會變得更有效果。

至少看著這份資料,可以看出現在越高的 CAPE 代表未來的股票報酬越低,均值回歸在長時間下會變得更有效果。

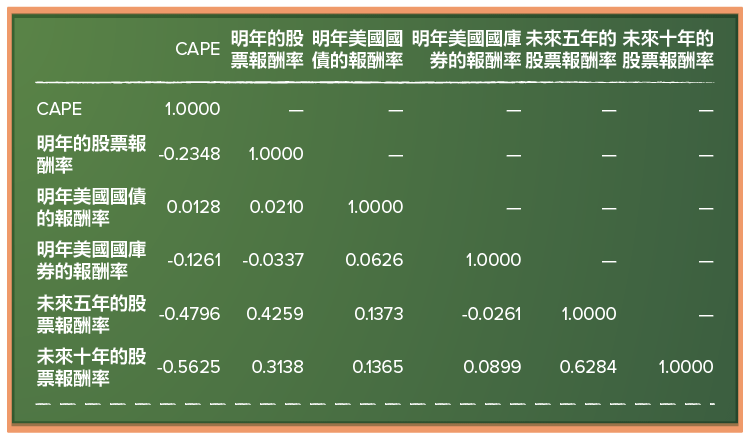

預測市場時機的指標與報酬率的關係能透過一或兩種方式量化。你能計算預測時間與報酬率間的相關性。相關性越是負值,代表均值回歸的效果越強。將十年報酬率納入,更新我的 CAPE 與報酬率的相關性,你便能再次看清預測市場時機的基礎:

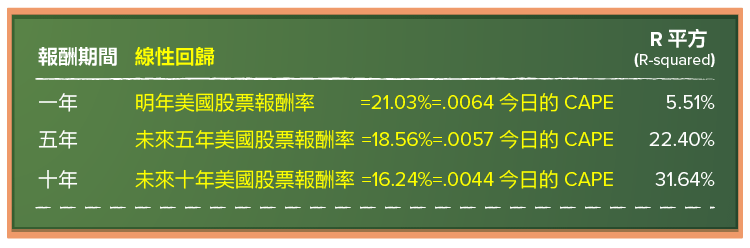

你可以運用這些東西的相關性為基礎去測試均值回歸,然後據此使用今天的價值指標來測試未來能得到的報酬率。若以 CAPE 作為市場指標,那些回歸報酬的結果如下: 這意味什麼?如果你相信均值回歸,並且能忍受噪音和評估錯誤的可能,長期來看你以 CAPE 為基礎的預測上就能愈準確。事實上,如果你是那些以統計做為進出標準的一員,在這個回歸中使用今日的 CAPE 為 27.27 倍,未來十年在股市中將會得到 4.3% 的年報酬率。

這意味什麼?如果你相信均值回歸,並且能忍受噪音和評估錯誤的可能,長期來看你以 CAPE 為基礎的預測上就能愈準確。事實上,如果你是那些以統計做為進出標準的一員,在這個回歸中使用今日的 CAPE 為 27.27 倍,未來十年在股市中將會得到 4.3% 的年報酬率。

預期未來十年的報酬率僅有 16.24%。嚇人吧?但是在你過度反應以前,首先要意識到有個標準錯誤伴隨這個預測。所以請繼續讀下去。

投資行動

如果你曾撐過一堂統計課,你可能曾聽過反覆被提起的叮嚀-相關性不是因果關係。對試圖解釋現象的研究者來說,這是一個很好的警告。畢竟,如果你能持續從一個策略賺許多錢,你真的有必要知道原因嗎?投資中最大的挑戰是,你是否能將統計的顯著意義轉換成投資策略。就是這時候預測市場時機會遇到麻煩。我們再次使用 CAPE,以下就是你能用資料所產出的結果去改變投資方式的兩種方法。

如果你願意相信經濟及市場中的結構改變沒有改變 CAPE 的歷史均值回歸傾向,最好且安全使用這個資料的方法是改變你的預期報酬。換句話說,如果你今天是個投資人,你應該預期接下來十年將會賺到較以往少的報酬。這對於投資人未來要存多少錢才能退休,以及州政府必須保留多少現金來支付未來約定義務有很大影響,因為隨著預期報酬降低,兩件事你都必須預備更多的錢。

當你決定使用 CAPE 的發現結果推測市場時機時,會發現這件事變得更費力及難達成。為了了解這個意思,讓我們回到所有投資的開始-基礎的資產選擇決策。考量到你對風險的厭惡及流動性的需求,可能有很多種適合你的股票、債券及現金的組合。由於你會預測市場時機,你將依你對市場的看法改變這個投資組合。因此,你自然的組合是 60% 的股票、30% 的債券及 10% 的現金,而在你相信股票價格過高時,你將降低你在股票的比重,轉向提高債券或現金的比重。你可以進一步依國內股市、外國股市或其他資產(如收藏品及房地產)改善這個市場時機算法。回測這個預測市場時機的方法,你必須對於回歸的關聯有更多結構性和數據上的分析。

- 預測市場時機的界線:如果你決定使用一個指標去預測市場時機,你必須遵循幾個特點。例如:使用 CAPE作為市場測量標準,當高或低的 CAPE 被用作為價格高估或低估的市場指標,你必須有一個觸發你採取行動的訊號。換句話說,當 CAPE 高於歷史平均 10%、25% 或 50% 時,你要決定何時開始將錢從股市移出?

- 資產類別替代品:如果你決定將錢從股市移出,你必須確認錢會移到哪去,而你會有四個選擇。

- 持有期間:你必須確認你透過預測市場時機的投資組合計畫要持有多久,答案可能是一年、兩年或五年,直到你的預測市場時機指標回歸到安全區域。

- 配置限制:若你是只做多的投資人,你對單一資產類別的資金配置可以降到零,但若你願意做空的話,則可能到負值。同理,若你無法或選擇不借錢的話,你能夠配置的最高資金上限可以到 100%;若借錢則可以超過 100%。

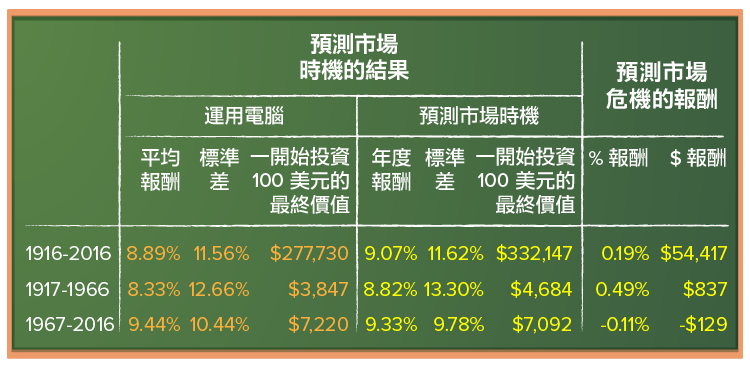

簡單說來,你的門檻愈低,你就有更大的機會投資股票、持有的期間愈短,限制也愈少,你在市場上就愈活躍。就是在這種環境下,我運用 CAPE 嘗試在不同市場預測時機。下表列出一個買入並持有的固定投資組合報酬率,混合了股票、債券和匯票 (60%、30%、10%),另一個則是同時期我運用 CAPE 預測市場時機的策略報酬率,這個策略是當 CAPE 高於 50 年中位數 25% 時減碼股票至 40%,當 CAPE 低於 50 年中位數 25% 時曾持股票至 80%。我統計了1917 年到 2016 年期間的數字,並把它切分成兩個期間-1917 年到 1966年,及 1967 年到 2016 年。 期間:隨著我所嘗試的不同時間,CAPE 在前50年 (從 1917 年到 1966 年)有正面的市場預測報酬,而在後 50 年則否。事實上,我找不到一個能在後 50 年有正面報酬的時間組合。根據這兩種不同時間的組合,席勒的 CAPE 策略勝過買入並長期持有的策略,但在近 50 年表現則輸給買入並持有策略。我知道你的時間選擇可能與我非常不同,我已經在試算表中建立許多選擇,讓你可以根據自己的偏好改變選擇,檢視你是否能使用 CAPE 展現更好的結果。我運用了幾個不同的變數,而以下是我在過程中發現的事情。

期間:隨著我所嘗試的不同時間,CAPE 在前50年 (從 1917 年到 1966 年)有正面的市場預測報酬,而在後 50 年則否。事實上,我找不到一個能在後 50 年有正面報酬的時間組合。根據這兩種不同時間的組合,席勒的 CAPE 策略勝過買入並長期持有的策略,但在近 50 年表現則輸給買入並持有策略。我知道你的時間選擇可能與我非常不同,我已經在試算表中建立許多選擇,讓你可以根據自己的偏好改變選擇,檢視你是否能使用 CAPE 展現更好的結果。我運用了幾個不同的變數,而以下是我在過程中發現的事情。

- 中位數的選擇:在時機好時 (1917-1966) 使用時間較長的中位數會展現更好的結果,但在時機不好的時候 (1967-2016),結果就不太好。使用較短期間的中位數,讓前期表現沒這麼好,但讓後期改善了一些。

- 買賣:當 CAPE 被用作買進訊號時,其報酬較用作賣出訊號時好。事實上,若使用較低的 CAPE 作為整個期間的買進訊號,你能得到正面的報酬,但若用它作為市場過高的警示,則沒有好的報酬。

- 預測市場時機的強度:在前期 (1917-1966),你若依照 CAPE 改變股票持有多寡,會加大報酬的差異性。因此在前 50 年改變你股票的曝險能增加報酬率,後50年則會使報酬率便更糟。

在許多方面,這種測試只是為了讓席勒 CAPE 能夠運作。首先,當我留意不要使用前期的數據,當我決定進場時間,我必須假設我好像知道未來一年的企業獲利會是如何。事實上,在2012年的最後一天,我只會知道前三季的營收,而不是整年。第二,我忽略預測市場時機導致我在股票間過度的交易成本及稅率,那些對投資人來說都是種成本花費。最後,我假設大到足以切斷均值回歸的結構性改變。儘管如此,我仍難以解釋為何我們會受到這個指標這麼大的影響。

結論

對那些相信均值回歸的人而言,有兩個原因讓這是危險的理由。第一個是,我們取得歷史資料的管道越來越廣越來越深,也帶來更多複雜的後果。有多一點的資料讓我們得以找出更多基本原則,但因為資料太久遠,許多找到的資料可能已經不具相關性。第二,進行統計分析已不再需要耗費許多精力,只需要動動手指即可。不論是在學術或實作上,我看到越來越多使用統計顯著意義來作為你能打敗市場的證據。我的論據也並非要攻擊 CAPE,而只是個警語。這或許也能解釋為什麼理論上有這麼多打敗市場的方法,實務上卻鮮少能使用。

資料來源

《Musings on Markets》授權轉載

避免犯下大錯的簡單概念-別專注於股價的短期波動_-.png)