「美國的黃金時代從現在開始!」川普在競選時的「美國製造」(Made in America)口號,喚起了許多美國藍領工人對過去工業榮景的記憶。從汽車工廠到鋼鐵產線,製造業曾是美國經濟的根基、創新的核心與中產階級繁榮的來源。然而,這樣的景象早已不復存在。自 20 世紀末以來,伴隨著產業結構調整、投資人偏好改變以及全球化浪潮,美國的製造業逐漸走向邊緣,取而代之的是高速成長的服務業與科技業。

川普的政策雖強調「讓美國再次偉大」,但事實上,美國製造業的衰退並非單一總統或貿易政策能一夕扭轉的問題,它背後牽涉的是技術更新滯後、產業鏈外移、人才斷層與結構性忽視等多重因素。本文將從歷史脈絡切入,梳理美國製造業從榮光到衰退的轉變過程,並透過數據與案例探討:美國真的還有可能重振製造業嗎?如果有,又該從哪裡開始?

一切的起源:二戰後重點產業轉移

第二次工業革命:電力、內燃發動機

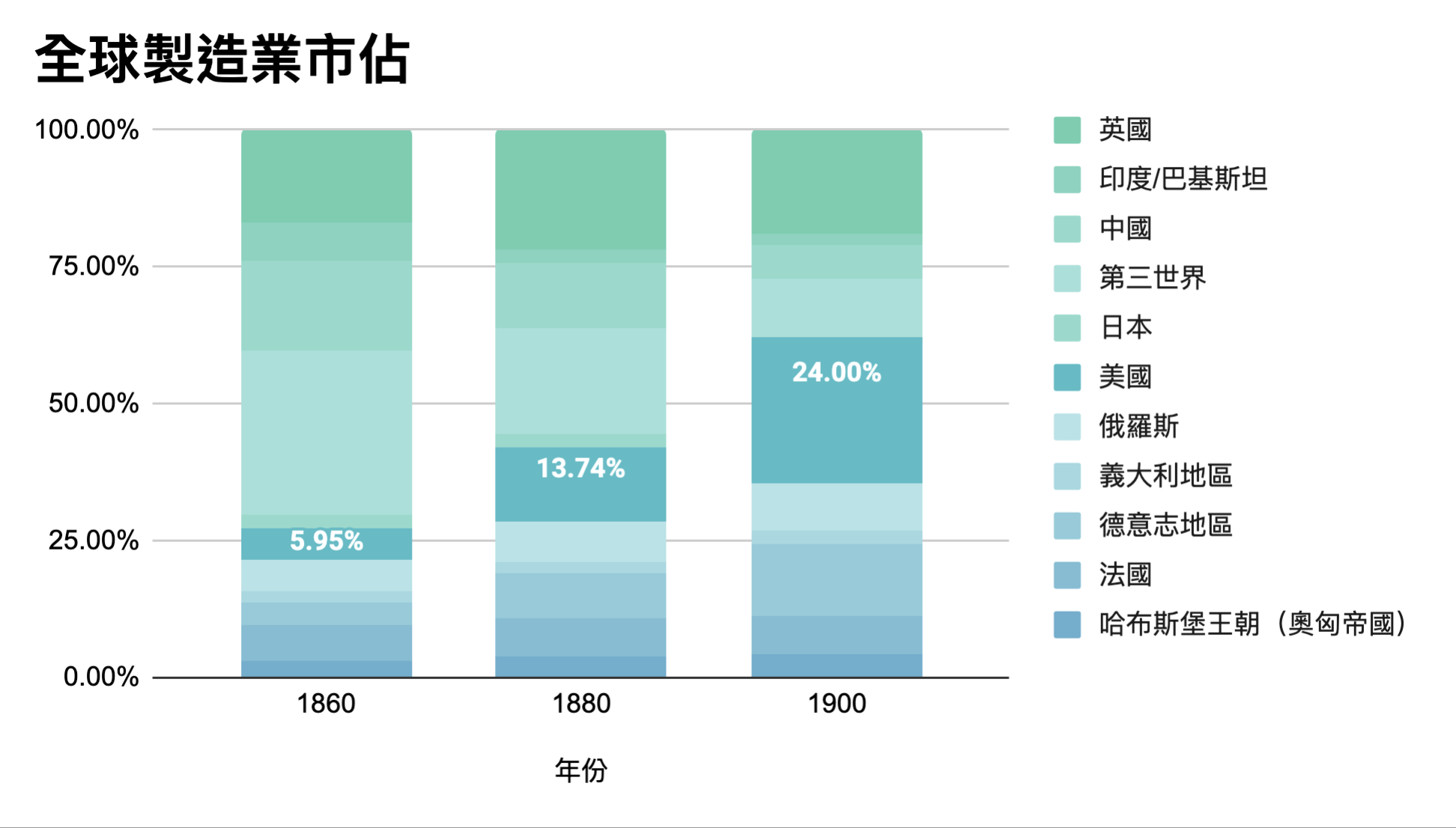

十九世紀末至二戰是為全球第二次工業革命,關鍵技術包含電力相關技術(電報、通信系統)及內燃發電機延伸應用(蒸汽機運輸、鐵路)。而當時的美國可說是遙領群雄的工業第一強國!根據當時的論文報告,美國在短短五十年內,在全球製造業市佔從 5.95% 快速成長至 24%,顯示其技術、產能之強大。

資料來源:The Rise and Fall of the Great Power、作者自行校正;資料時間:1988

第三次工業革命:數位化

隨著二戰結束,世界進入第三次工業革命,也就是近百年驅動全球進步的主要動力:科技數位、電腦網路。由於美國在二戰期間的製造業產能早已超越其他國家,故二戰後整體復甦重心轉移為前期的技術研發。美國科學家威廉·布恩·邦維利安(William Boone Bonvillian)更說:「我們是製造業中的王者,製造是我們考慮的最後一件事。沒有人能追上我們。」

當時的企業多數致力於生產流程的自動化、數位化。例如,奇異(General Eletric Company)當時發展出第一套數值控制系統,用於機器的自動化操作。巴恩斯航太公司(Barnes International)也開發了一套數值控制系統,應用於鑽床等機械的自動換刀功能。

然而,這樣的發展政策卻成為製造業空殼化的一項伏筆。根據期刊《American Machinist》,白領階級人數在 1956 年首次超越藍領階級,且 1947 年至 1957 年的十年間,工廠操作員數量下降 4%;文職人員數量上升 23%;有薪中產階級數量上升 61%,顯示科技、服務業正在快速崛起。而在美國大力推動科技業發展的同時,日本、德國等戰後國家正拿著美國戰後的援助資金快速復甦工業,朝精密機械、創新技術發展。

製造部門邊緣化

除了政策面的影響之外,投資人偏好的轉變也是導致美國製造業衰退的重要因素之一。1980 年代以前,垂直整合的 IDM(Integrated Device Manufacturer)企業模式在美國製造業中相當普遍。然而,隨著金融危機爆發,投資機構開始對企業施加壓力,要求它們聚焦於最具競爭力的核心業務,並將剩餘部門外包,以追求更高的資本報酬率。

|

資料來源:Vertical integration in American manufacturing: Evidence for the 1980s;資料時間:1996 註:垂直整合率為企業內部廠商出貨比例,高垂直整合率代表工廠多輸出產品給自身企業,也就是內部交易;低垂直整合率則代表工廠多輸出產品給其他企業,也就是外部交易 |

||

| 美國企業垂直整合率變化 | ||

| 1977 年 | 1987 年 | |

| 總體垂直整合率 | 33% | 21% |

| 製造部門垂直整合率 | 30% | 27% |

可以看見,總體垂直整合率在十年間下降 12%,製造部門垂直整合率則下降 3%。這種轉變使得核心部門與非核心部門之間出現結構性的分離,在製造層面則加劇了工廠操作員與研發人員之間的技術鴻溝。在企業致力於精簡架構、提升核心競爭力的同時,製造部門逐漸被邊緣化,負責底層建設與實體生產的製造業也因此被忽視。

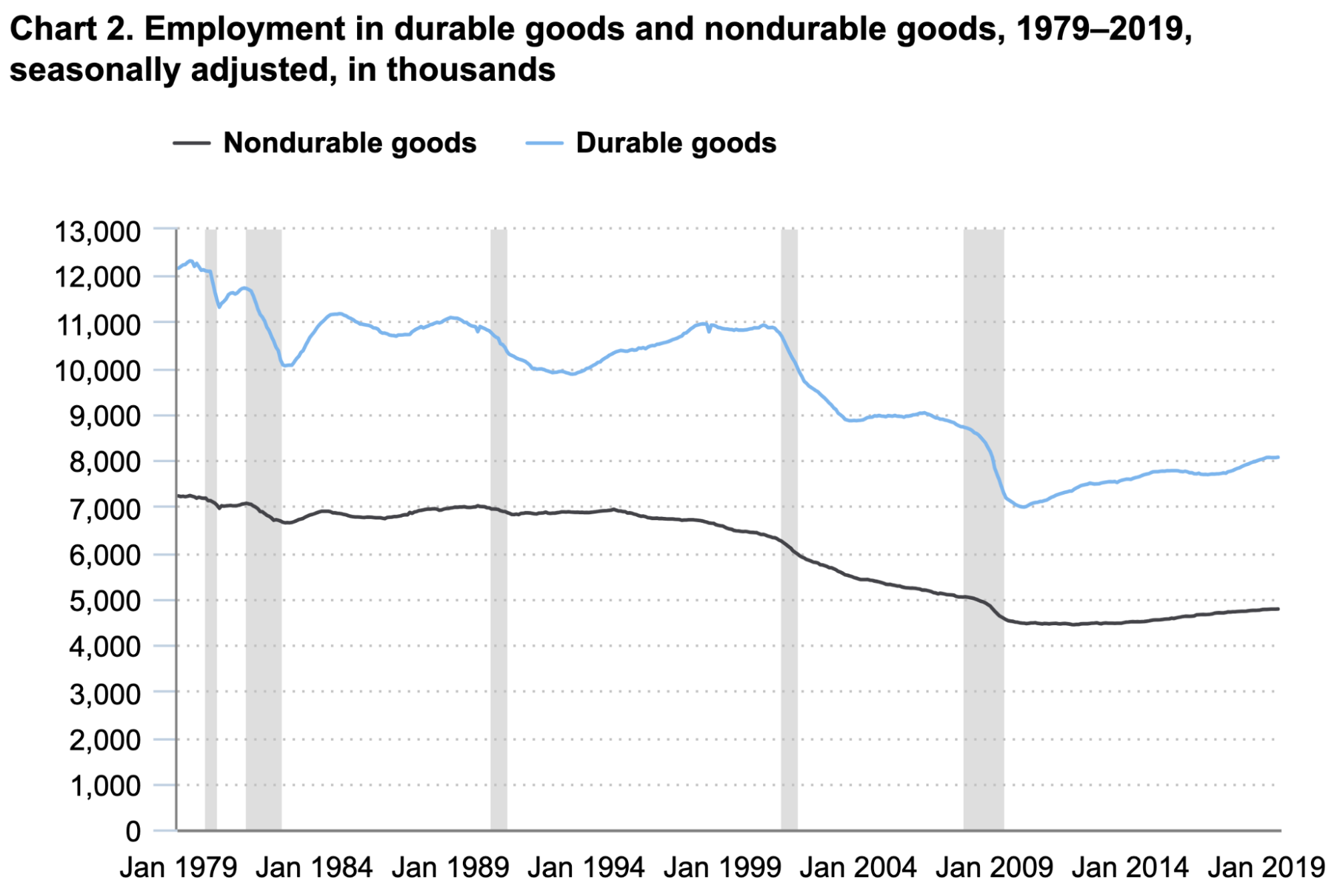

而被施壓拆分部門的企業主要專門生產耐久財(例如:汽車、家電、機械設備),例如:德州儀器、美國鋁業、杜邦科技等等。若深究原因為何,股感認為原因在於:生產耐久財的產業較容易受到景氣波動影響,跌幅大且收復可能低。

舉例來說,1980 年代的金融風暴、2001 年網路泡沫、2008 年次貸危機皆導致耐久財產業就業人數大幅下降,且再也沒有回復之前的水準。

資料來源:美國勞動統計局;資料時間:2020/11

亞洲的崛起:國際化、產業分工成常態

自 21 世紀以來,隨著全球化趨勢升溫,亞洲國家陸續加入世界貿易體系,一股全新且廉價的過剩勞動力迅速崛起,成為全球製造業競相前往的熱點。在這樣的背景下,2000 至 2010 年間可說是美國製造業衰退最劇烈的時期之一。

2001 年,曾是美國第二大鋼鐵企業的貝斯利鋼鐵(Bethlehem Steel) 宣布破產;2009 年,美國三大車廠中的通用汽車(GM) 和克萊斯勒(Chrysler) 相繼聲請破產保護,震撼全球市場。為進一步理解 21 世紀後美國製造業的轉變,我們可以從下列數據中一窺其變化與挑戰。

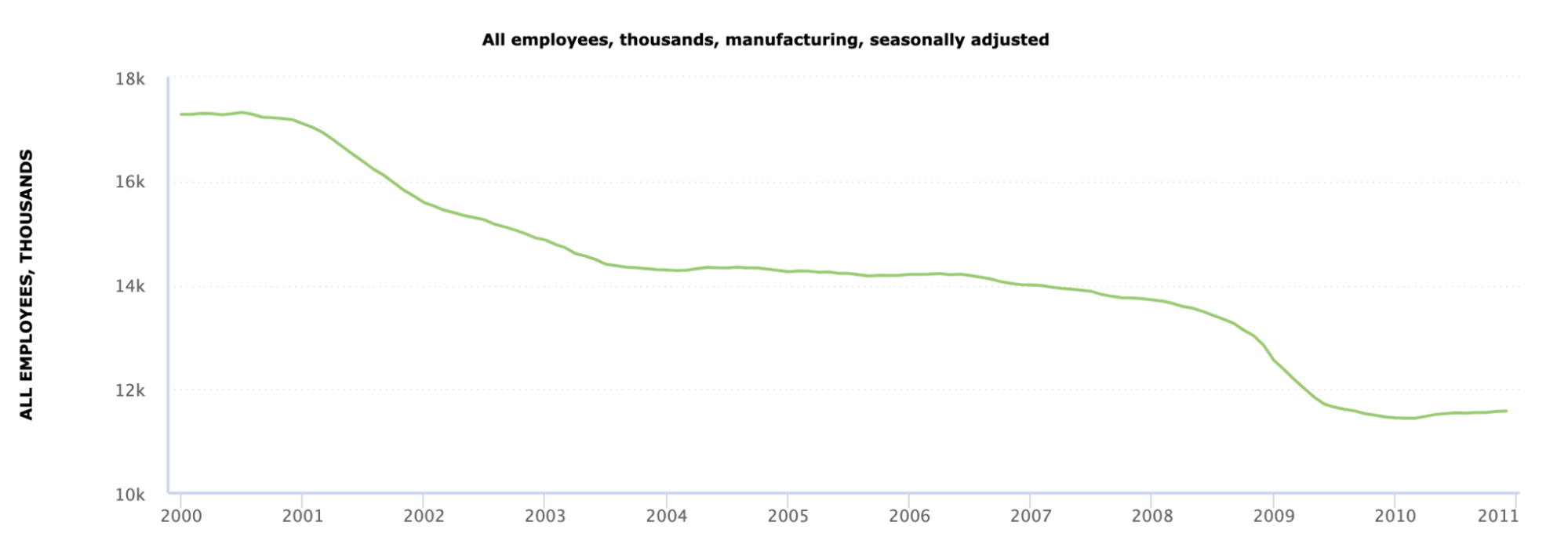

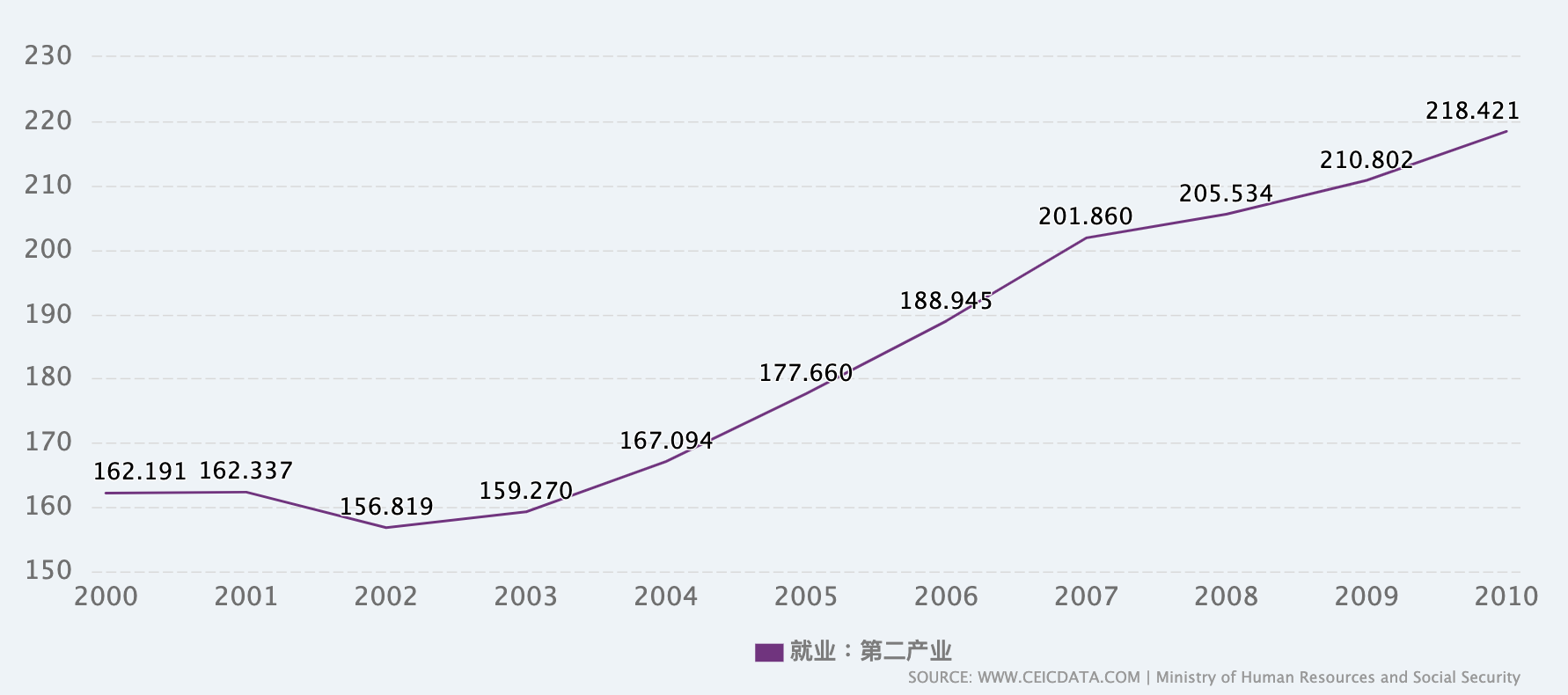

製造業就業人數十年間下降 33%

2000 年以前,美國製造業就業人數大致穩定維持於 1,700 萬人左右,卻在接下來的十年間大幅下降至 1,158 萬人,幅度達 −33%。2008 年的次貸危機更加劇了衰減的情況。同時,中國製造業(第二產業)就業人數在 2001 年加入 WTO 後,9 年內成長 34.5%,顯示產能的快速轉移。

資料來源:美國勞動統計局;資料時間:2025/04

資料來源:CEIC;資料時間:2023

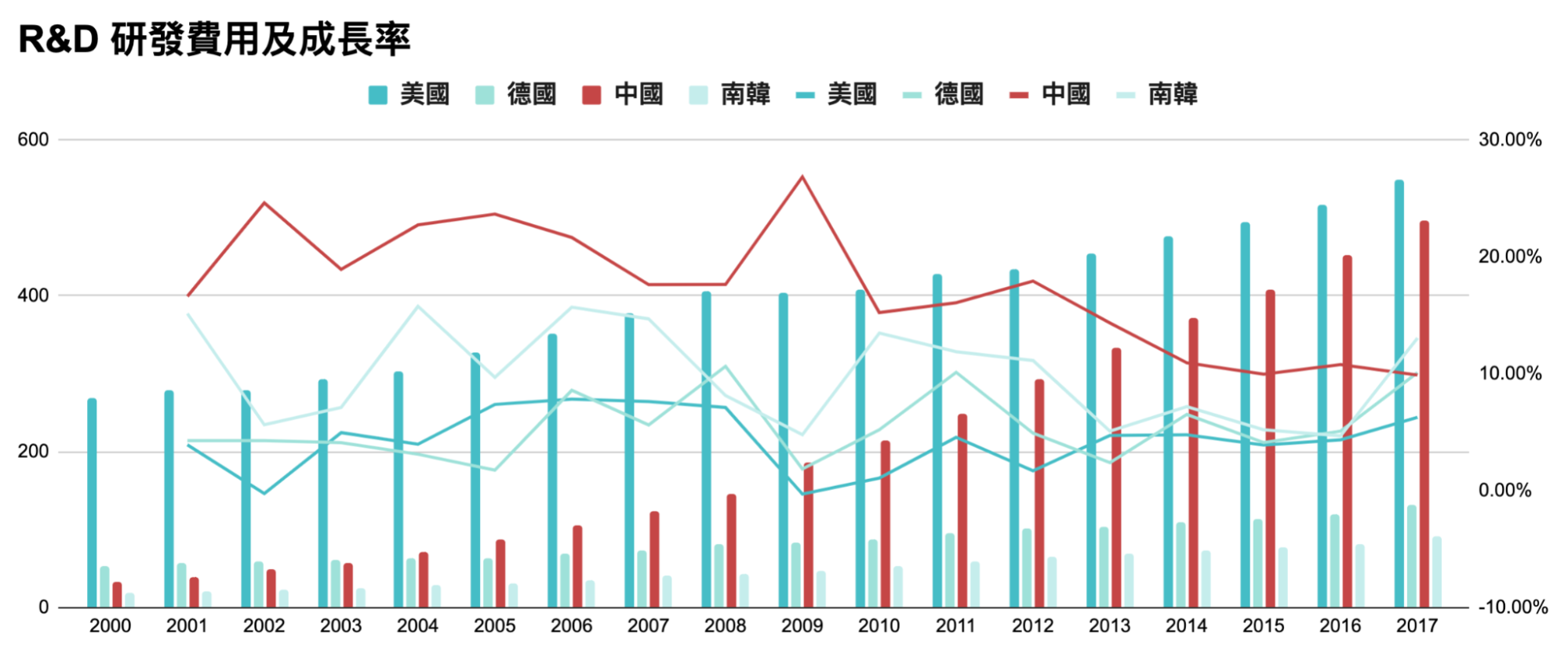

製造業資本支出十年間平均成長 1.59%

2000 年以前,雖然可以看出資本支出成長率逐漸下滑,但都還能維持 5% 以上的平均成長率。這一項數字卻在 2000 年至 2010 年下降至 1.59%,顯示整體產業動能緩慢。而不僅是資本支出成長緩慢,在研發費用部分,美國也呈現停滯狀態。而在此同時,中國正以龐大的投入資金、高速成長率逐漸追上美國。

有讀者可能會好奇:美國是否已將產業重心轉向研發與創新?那為什麼研發支出卻沒有同步快速成長?對此,股感提供一種可能的解釋供參考:自 2000 年以後,隨著製造部門大量外包,不少產業也選擇在海外設立研發據點,以便就近與製造部門整合並強化溝通協作。這樣的趨勢間接導致研發活動逐漸從美國本土移轉至國外,也可能解釋了美國境內研發費用成長趨緩的原因。

| 資料來源:美國勞動統計局;資料時間:2025/04 | |

| 資本支出平均成長率 | |

| 年代 | 成長率 |

| 1950s | 8.49% |

| 1960s | 10.51% |

| 1970s | 10.44% |

| 1980s | 6.33% |

| 1990s | 5.96% |

| 2000s | 1.59% |

資料來源:美國國家科學基金會;資料時間:2020

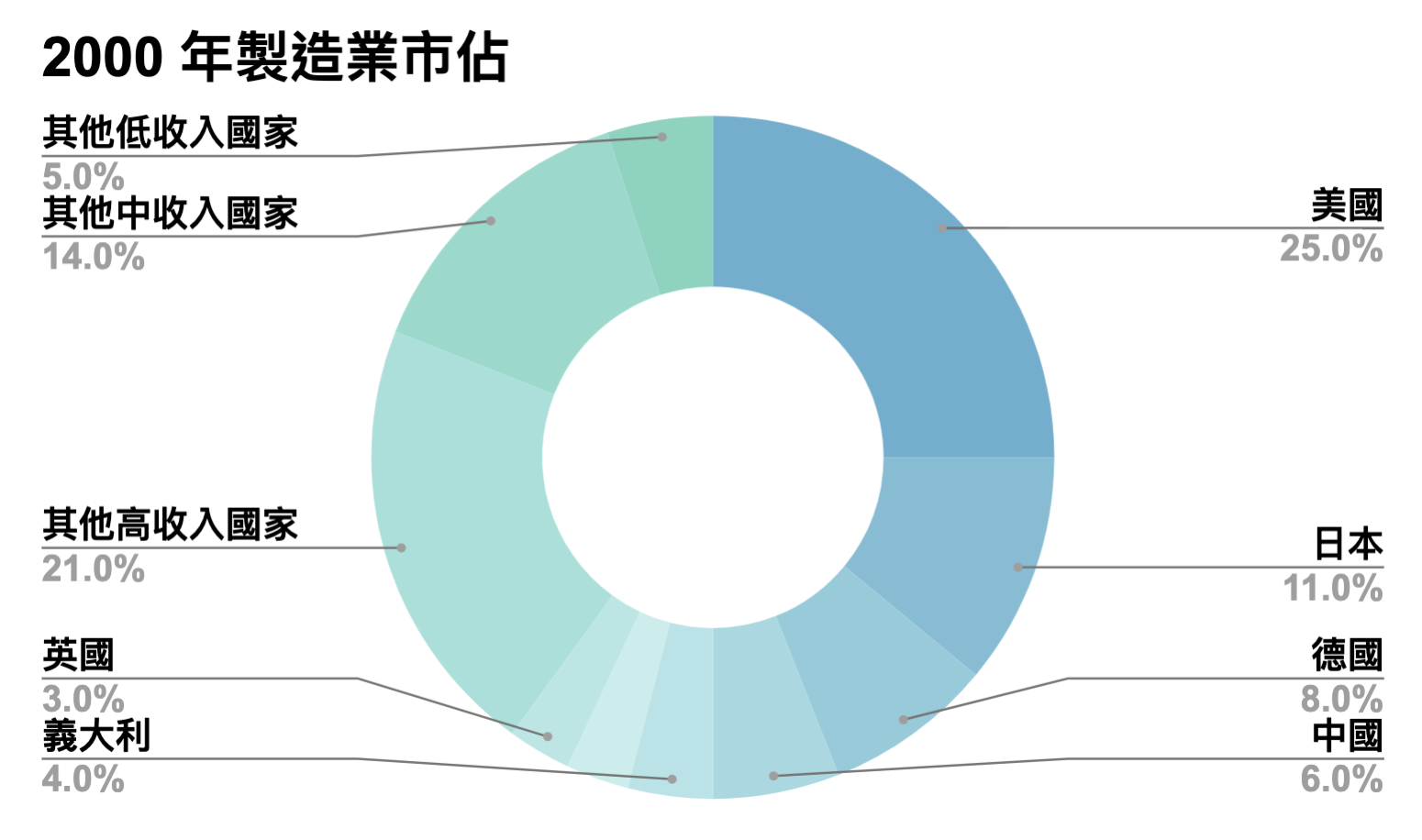

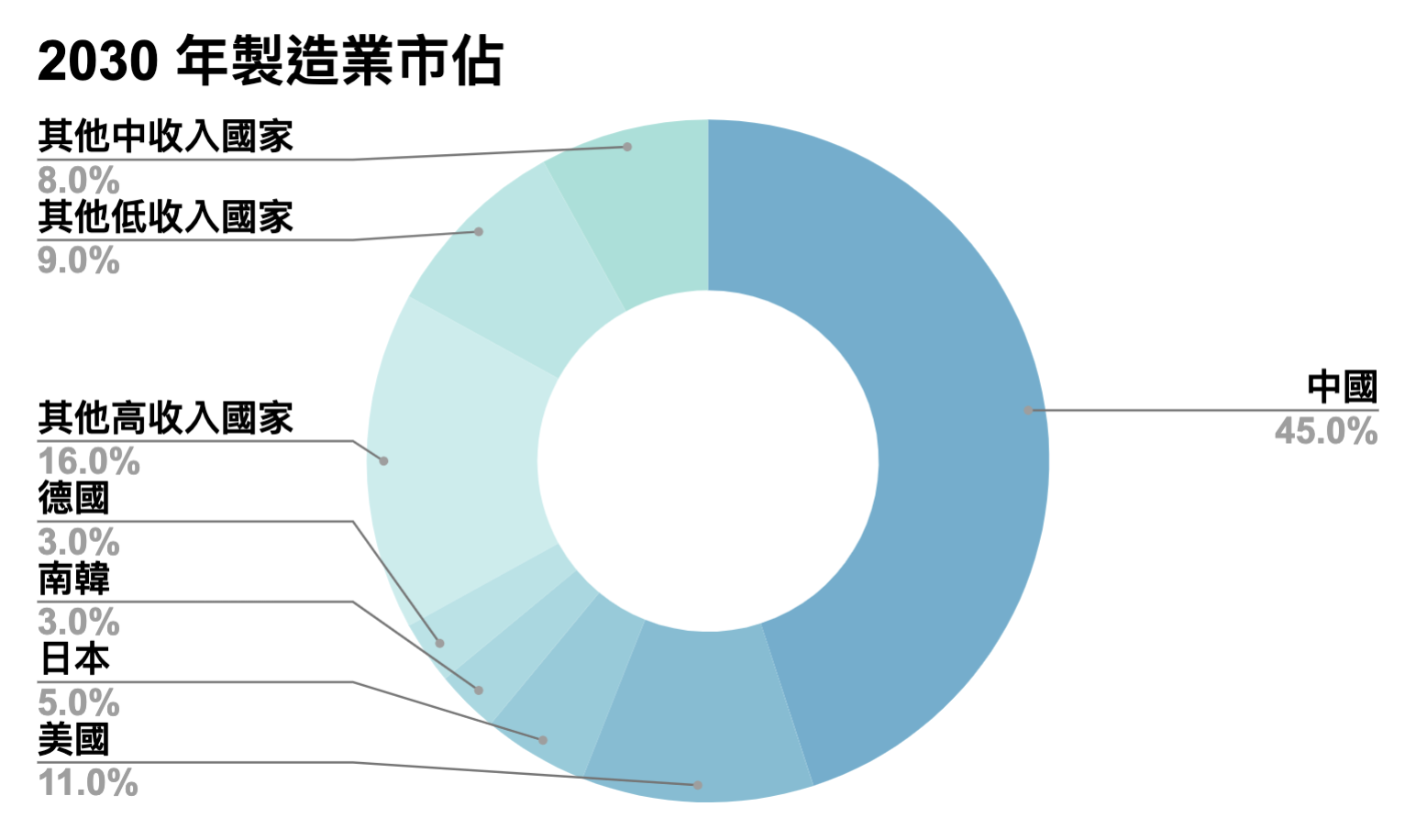

三十年間失去製造業市佔 14%

自 19 世紀末以來,美國一直是全球最重要的製造業強國,然而,這樣的榮景已不復存在。2000 年,美國仍掌握全球約 1/4 的製造業市場;但預估到 2030 年,近 1/2 的市場份額將由中國所佔據。這不僅突顯了美國製造業的快速衰退,也凸顯中國崛起的驚人速度。

資料來源:聯合國工業發展組織;資料時間:2024

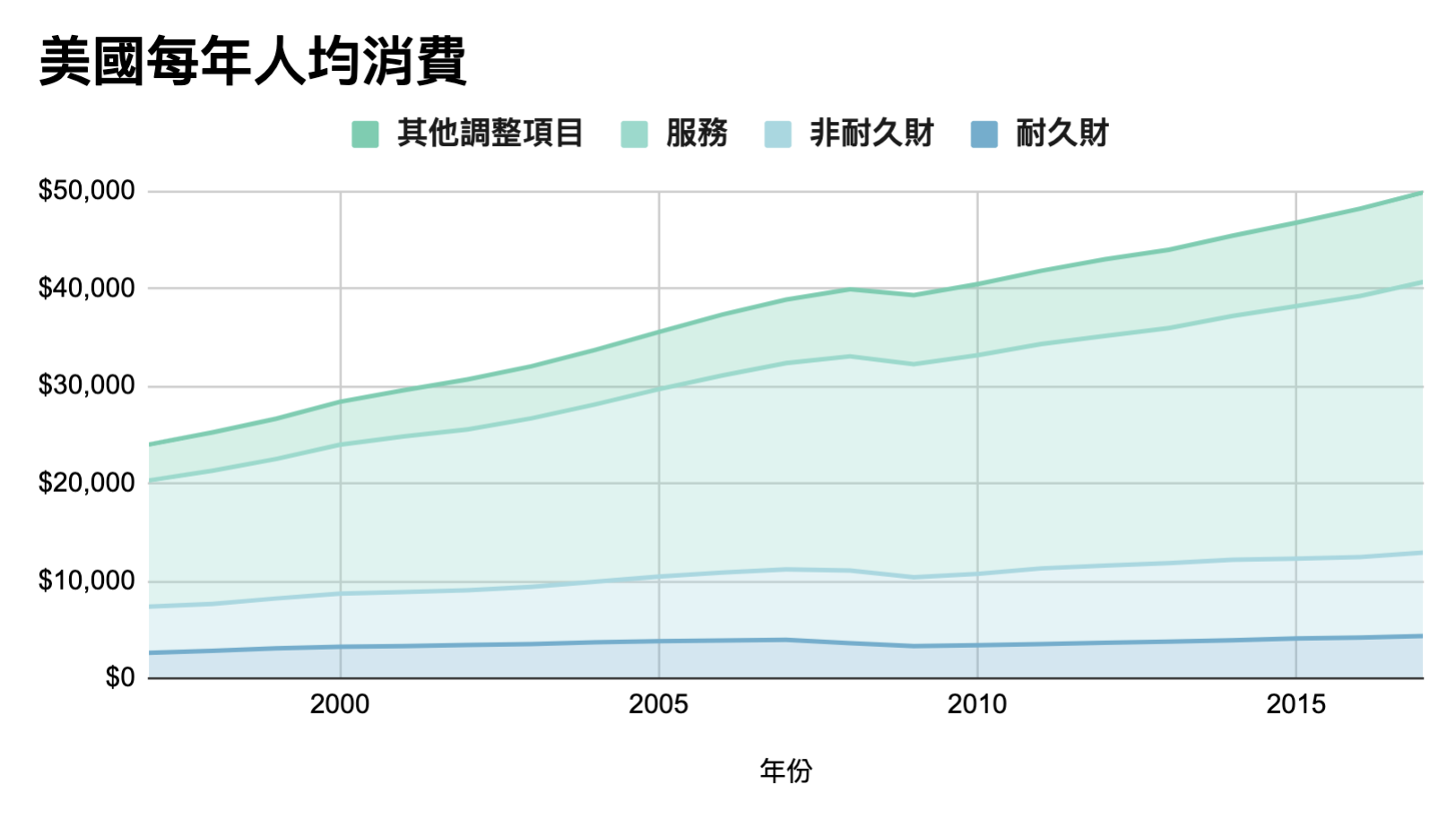

國際化凸顯服務業優勢

由以下圖表可以看出製造業、服務業的產業特性差異。製造業(尤其是耐久財)多有需求上限,因此儘管人均總消費不斷成長,耐久財消費也並未因此受惠。相反地服務業所提供的金融保險、娛樂休閒等產業則較沒有需求上限,若所得增加,則這些產業受惠幅度大。

資料來源:美國勞動統計局;資料時間:2025/04

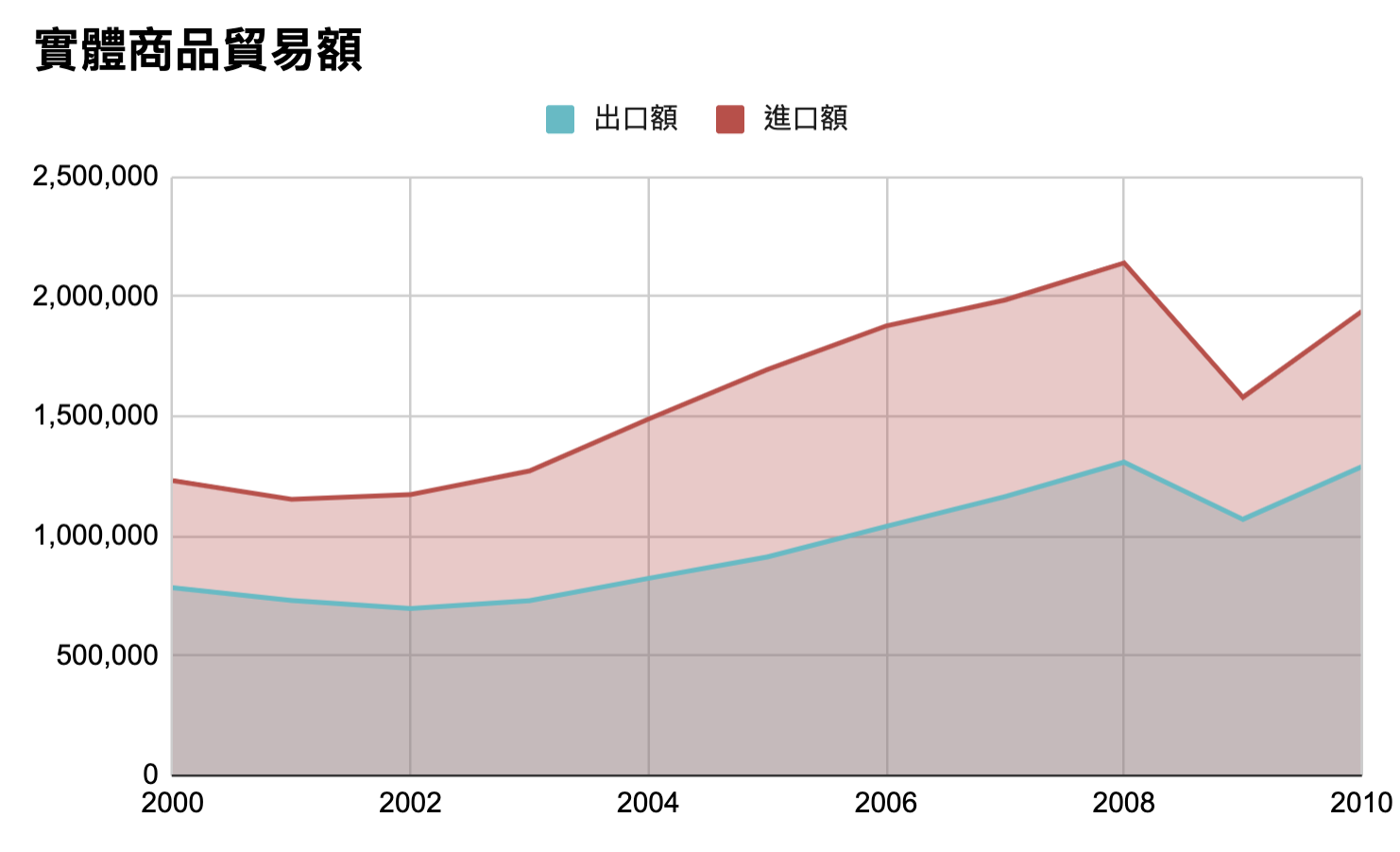

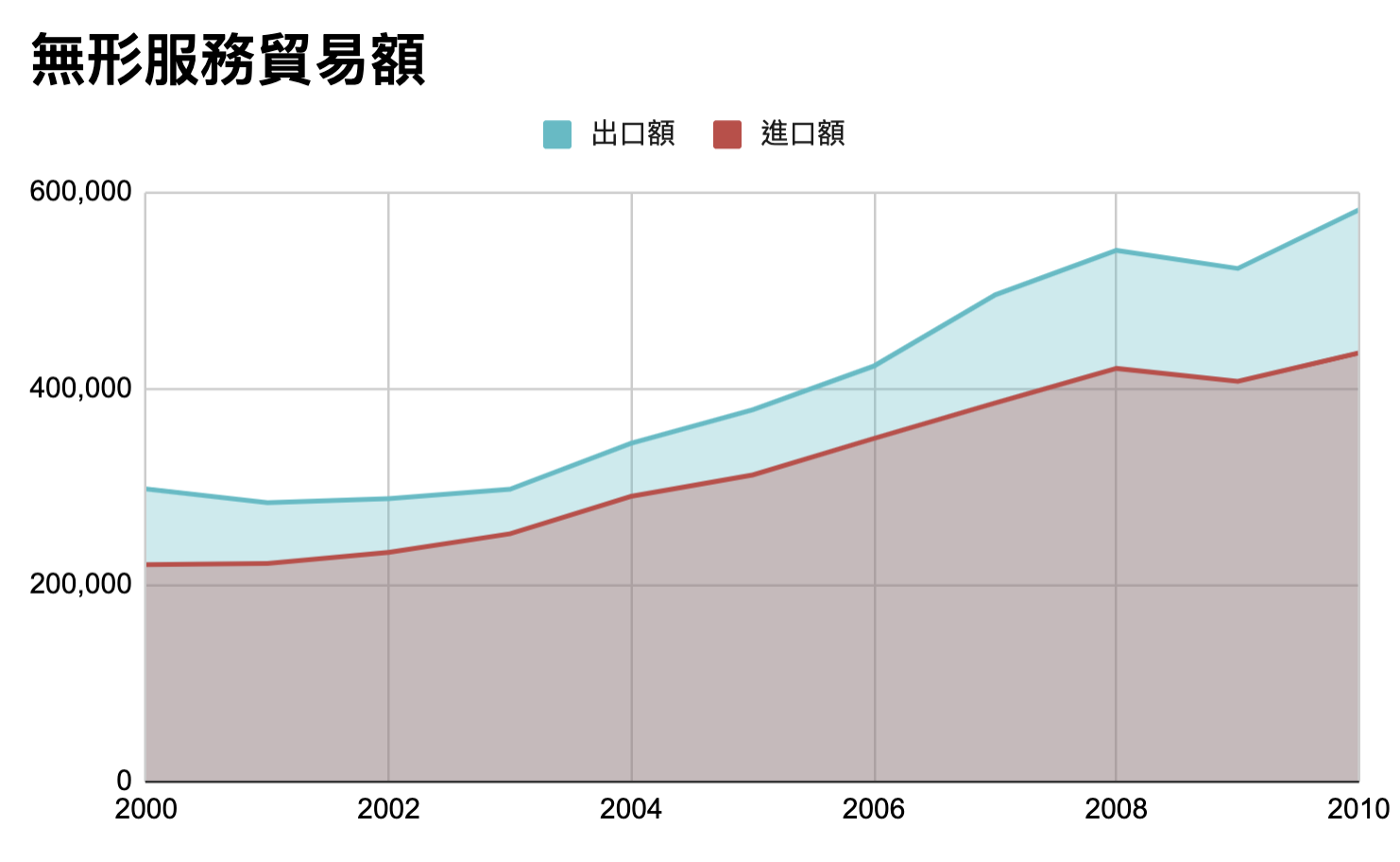

在內需有限的情況下,產業勢必得外銷至其他國家,這時又凸顯服務業另一項優勢。產業國際化時,無形服務資產的拓展不需要運費,能藉助網路的力量快速傳播,相較販售實體商品的製造業成本較低,且速度較快。因此,網路與國際化加劇了服務業與製造業之間的差距。由以下圖表可以看出,2000 至 2010 年間,服務業的貿易順差正在逐漸擴大;而製造業的貿易逆差也正在擴大。

資料來源:美國勞動統計局;資料時間:2025/04

製造業成為次等行業

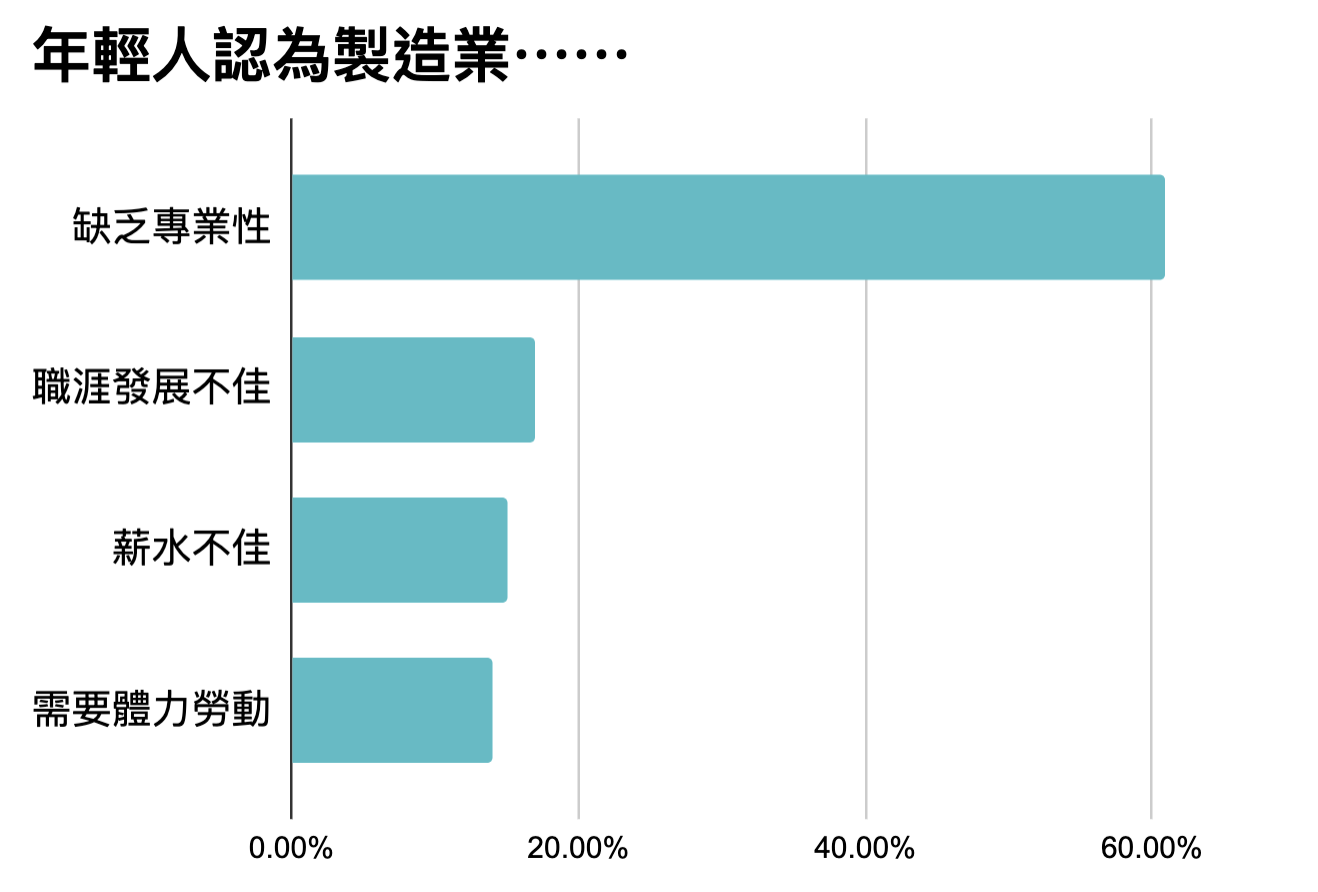

另一項 21 世紀後的轉變是:年輕人不再願意進入製造業。報導指出,美國多數工廠設備老舊,並未跟上數位化、AI 化的趨勢,因此逐漸被認為是低知識高勞動的次等行業。若年輕人想進入製造業,還得先學習過時的技術。技術老舊導致年輕人不願投入,年輕人不願投入導致無人更新技術,在這樣的惡性循環下,美國製造業持續衰退。

而以下的數據也可以佐證此項論述,有 52% 的學生對製造業只有一點或完全沒有興趣,其中最大原因為「認為製造業缺乏專業性」,其餘原因包括「職涯發展不佳」、「薪水不佳」「需要體力勞動」等等。

資料來源:Nuts and Bolts Foundation;資料日期:2009/11

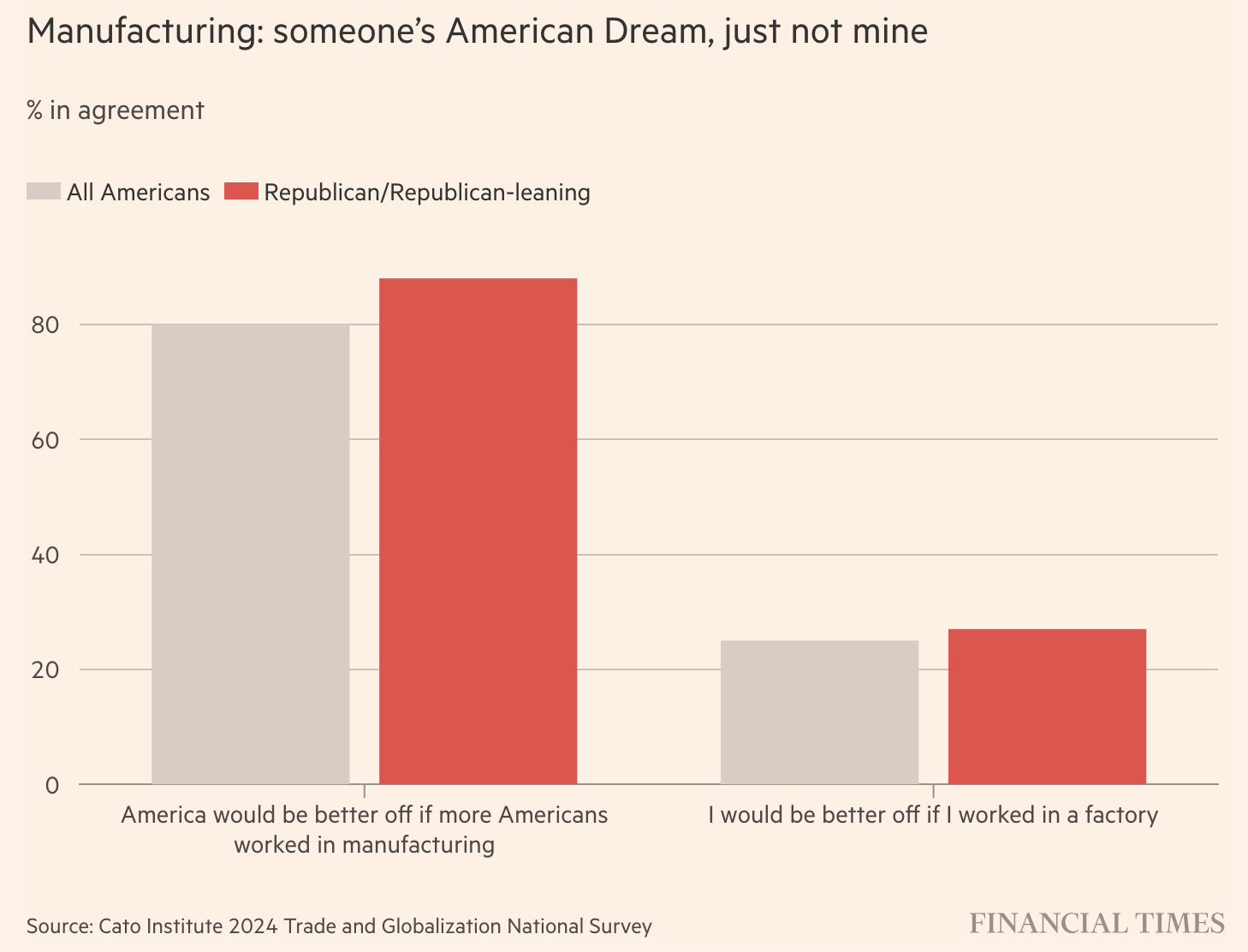

不僅學生不願進入製造業,另一項民調也指出,雖然有超過 80% 的共和黨支持者認同「若有更多美國人進入製造業,美國將因此更強大」的觀點,卻只有約 25% 的共和黨支持者認為「自身投入製造業將有益於己」。這顯現了民意的矛盾,表示雖然大多數人都認為製造業很重要,一旦論及自身或實際行動,多迴避不談。

資料來源:Financial Times;資料時間:2025/04

力挽狂瀾:為何製造業仍然重要?

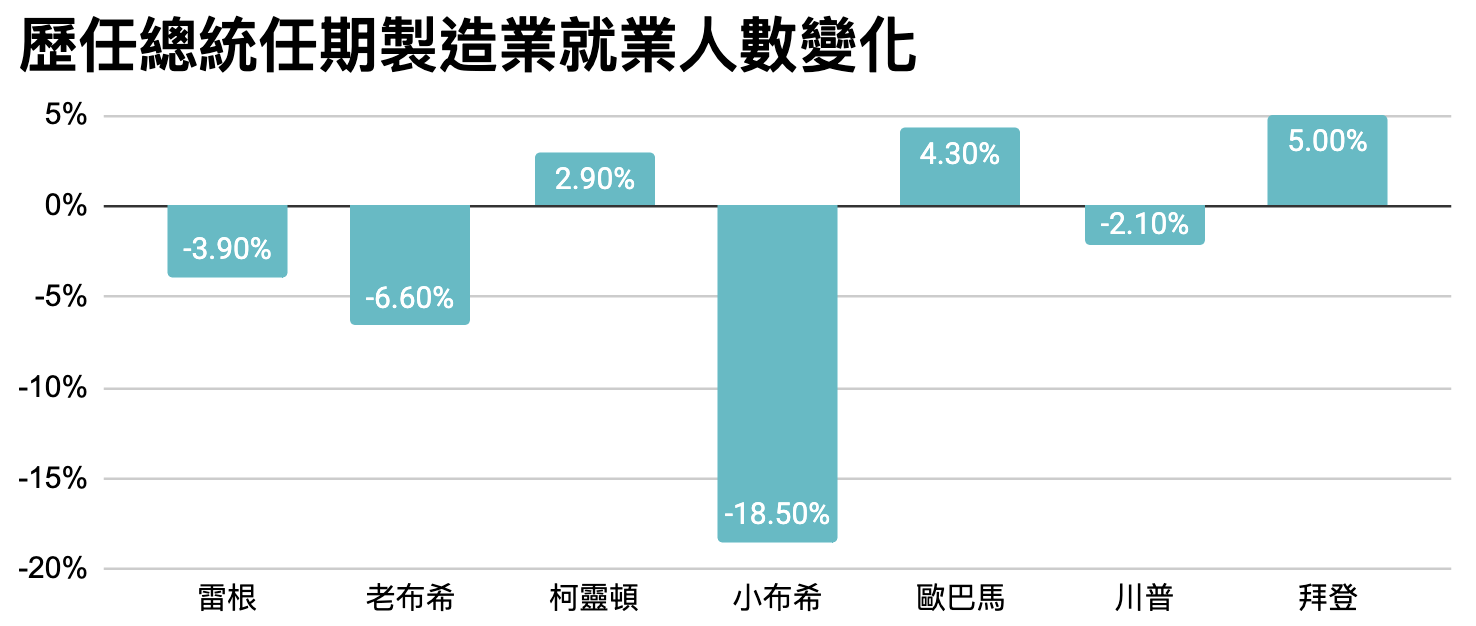

雖然製造業長期衰退,但不只川普任內強調製造業,從 20 世紀末開始,多任總統皆致力於提高製造業就業人數。舉例來說,柯靈頓任內進行福利改革,使失業率降至 3.9% 低點;歐巴馬任內提出增加 100 萬個製造業就業機會,並提升勞動力生產效率;拜登簽署 IRA 和《晶片與科學法》,提供逾 4,000 億美元的就業、租稅、貸款補助。

既然製造業的衰頹已成近五十年間的趨勢,為何川普還要大力提倡「美國製造」以振興製造業呢?股感以下整理製造業的幾點重要性:

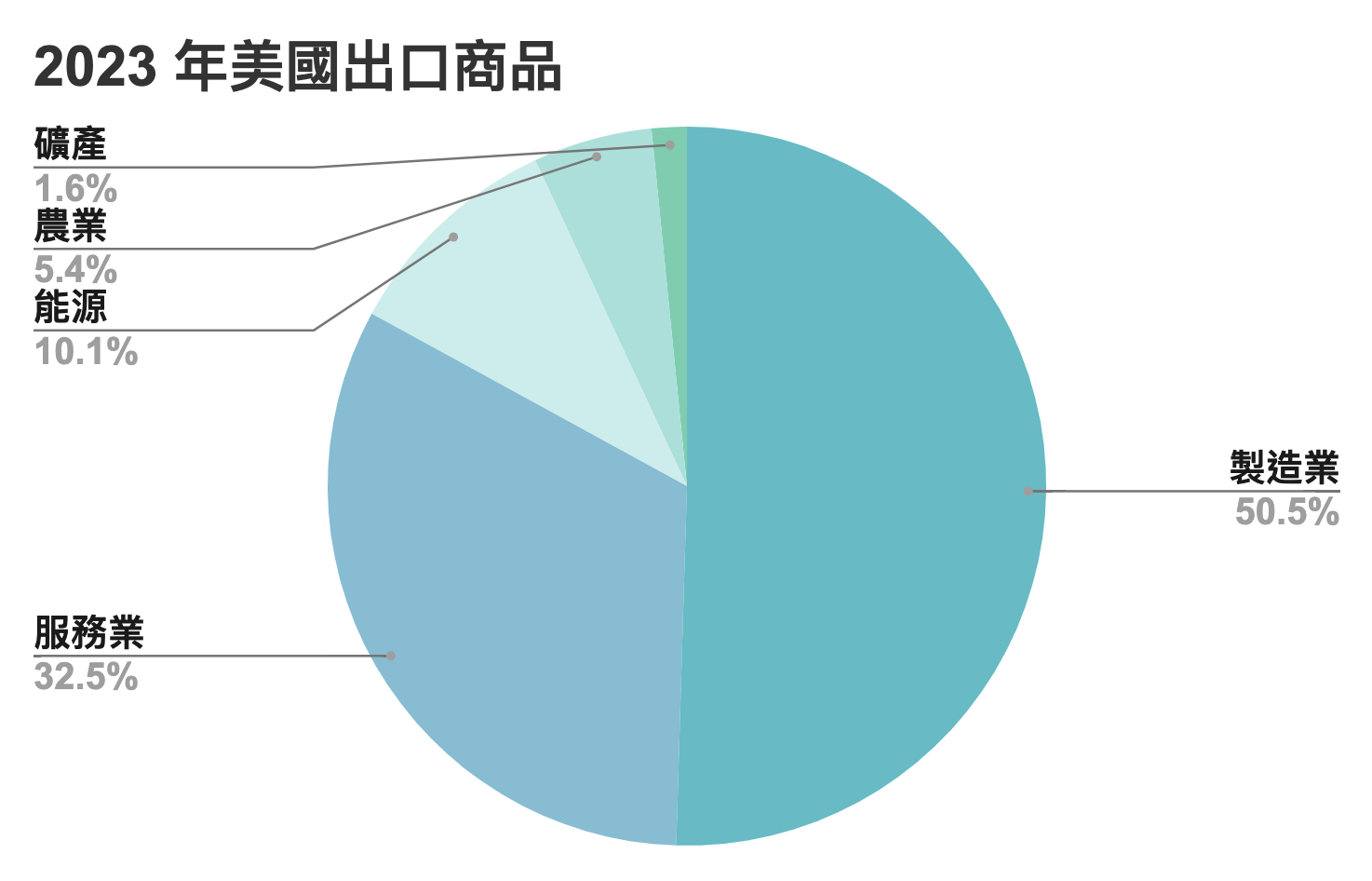

- 製造業是美國出口主力

由以下圖表可知,2023 年製造業出口佔美國總出口額 50.5%,仍然為主要出口商品。前十大出口商品中也有八項來自製造業,包括:機械與鍋爐製造、電子通訊零件、交通工具、飛機與航太產品、光學與醫療設備、藥品與生技產品、塑膠成品、加工後的金屬製品。因此,若製造業持續萎縮,將進一步打擊美國的貿易赤字。

資料來源:Trading Economics、進步政策研究所

- 製造業是技術、產品研發的原動力

2019 年,製造業佔私部門總 R&D 預算約 58%,顯示創新技術的動能仍來自於製造業。而近年來製造部門外移的趨勢,導致美國部分研發部門也必須跟著遷至外國工廠,以緊密貼合生產線。

例如,以中國為主要外銷市場的特斯拉,在中國的研發創新中心擁有超過 28 個實驗室,並主打低壓電子實驗室、固件實驗室、材料實驗室。80 % 產能皆在中國的蘋果,2024 年也宣布擴大中國應用研究室規模,並已累積投資逾 10 億元人民幣。若從地緣政治角度考量,振興製造業不僅有助於保障供應鏈安全,也有望帶動技術與研發資源的重新集中與回流。

- 製造業是服務業的根基

製造業並非只是傳統的實體產品生產部門,而是經濟體中不可或缺的基礎,更是現代服務業能夠蓬勃發展的根基。從物流配送、售後維修、產品設計,到品牌行銷、金融保險、企業顧問與軟體支援,幾乎所有現代服務業的運作,都建立在製造業所生產出來的實體商品之上。若沒有製造業,服務業的價值鏈就會失去其核心載體與實質支撐。

以汽車產業為例,一台汽車的誕生,不僅牽動全球零組件的供應鏈,更延伸出銷售、貸款、保險、定期保養、事故維修、二手買賣、互聯網技術等龐大的服務生態系。這些服務雖然表面上屬於非製造業範疇,但其經濟價值與就業機會,皆直接依附在汽車這項實體產品之上。同樣的邏輯也適用於手機、家電、醫療設備。製造業創造的不只是產品,更創造了龐大的「被服務需求」。

回到川普當前主打的「美國製造」(Made in America)政策,筆者認為,若真要有效推動製造業回流,應聚焦於協助本土技術與設備的現代化升級,同時強化電力等基礎設施的供應穩定性,從結構上改善美國的製造環境與競爭力。

相較之下,以關稅作為主要手段的貿易保護措施,效果恐怕有限。企業為了避稅,可能會將生產轉移至如墨西哥等受 USMCA(美墨加協議)部分條款豁免、勞動與土地成本更低的鄰近國家。這樣的策略未必能真正將產能帶回美國本土,反而可能扭曲供應鏈選擇,影響長期效率。此外,關稅成本最終仍將轉嫁至美國消費者身上,導致物價上漲,傷害終端市場。因此,若要落實「美國製造」的長期目標,應從提升製造環境本身的吸引力著手,而非僅靠貿易壁壘強行干預產業選擇。

重點回顧

- 美國從二戰後主力發展服務業,製造業逐步衰退

- 20 世紀末期,由於金融風暴與企業結構轉變,製造部門邊緣化

- 21 世紀後,亞洲勞動力崛起,加速製造部門外移

- 製造業被孤立後,技術與人才逐漸老化

- 製造業的重要性在於:美國主要出口商品、主要研發與創新動能、服務業的根基

【資料來源】

【延伸閱讀】

電競硬體後進者_-.png)