記憶對人類來說,當然很重要。如果我們成為阿茲海默症患者,有一天突然喪失了記憶:走到路中間突然不記得自己是誰,為什麼在這裡,怎麼回家?這是一個很可怕的事情。

需要學習和記憶的動物?

但是因為我們已經社會化許久,遺忘掉在演化上,其他動物和人類相比,其實是擁有類似的記憶的能力。而動物為什麼需要學習和記憶?我們從四個有趣的例子來看。

第一個例子,如果你是一個捕食者,那麼需要學會去捕食;如果是個被捕食者,需要學會不要被人吃掉,或者被別的動物吃掉。而這些都是和記憶密切相關。

第二個例子,白眉猴的主要食物是成熟果實,所以其生活的空間相當大,有大概 10 萬棵樹。而在任何一個時刻成熟的果樹有 50 棵,它需要趕在其他鳥類之前找到這 50 棵樹,要不然就被競爭對手吃掉了。所以,它需要學會找到這些樹並且記住它們的位置。

第三個例子,我們雖然並不是狒狒,但是很容易看出來狒狒當中誰是老大。因為我們如果生活在這個群體裡,或者在人的群體裡──人的社會群體有非常強的等級制度,我們很容易理解,是需要學會這些等級制度和相關的行為。

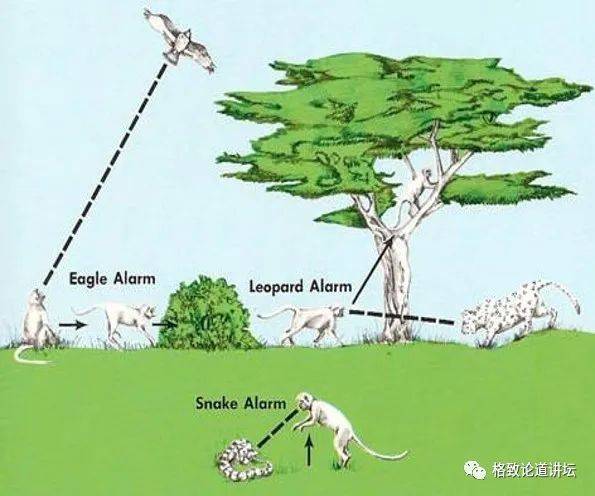

第四個例子,來說明學習記憶對生存的必要性。非洲的黑長尾猴每隻3 到 5 公斤左右,是一類很小的猴子。在野外,黑長尾猴的生存相當不易,一歲之內的小黑長尾猴的死亡率達到 60% ,其中至少 70% 是因為捕食者。黑長尾猴的捕食者主要分為三類:以豹子為代表的陸地上的大型動物,以戰雕為代表的空中翼展兩米的鳥類以及在草叢裡埋伏的蟒蛇。針對這三類不同的捕食者,黑長尾猴發展出了非常有效的警告性呼叫聲。

如果看到的是豹子,當聽到呼叫聲,同伴的第一反應要上樹,為什麼?豹子體重大,在樹上跑的沒有猴子快,所以黑長尾猴在樹上是相對安全的。曾經有人觀察到一隻豹子追一隻黑長尾猴,在樹上追了一個小時沒有追到。如果是鷹,那麼警報聲非常短促。因為戰雕在灌木里面無法飛行和捕食,所以聽到這樣的聲音,正確的反應是馬上進入灌木叢。如果是蛇,聽到了同樣短促的警告式叫聲,正確的反應是站起來向四面看,而不是輕舉妄動。因為蟒蛇主要靠潛伏來捕食,無論是在在草叢,還是灌木里踩到蟒蛇身上,黑長尾猴會被牠吃掉。

長期關注“觀察學習”的Cheney和Seyfarth發展出這樣有趣的實驗來證明其重要性。他們將音箱放到草叢裡面,對一歲以下的黑長尾猴播放以上三種聲音,觀察它們的反應是否正確。然後分析時,將其反應分成兩類。一類是小猴先看一下成年猴,再做出反應。正確的次數就遠高於做錯誤反應的次數。另一類是小猴沒有看成年猴,直接反應。所以它們的正確率只有 50% 。所以回想上述的一歲之內的小猴 60% 會死亡,多數是由於被捕食,我們能意識到觀察對於生存有著非常重要的意義。所以這個例子是說明在野外,動物是非常依賴於學習記憶。

實驗研究的學習記憶

那麼什麼是“學習記憶”?大家能明白經驗引起了後續的行為改變,也就是學習記憶。但我想著重介紹在實驗室裡面研究學習記憶的方式和方法。

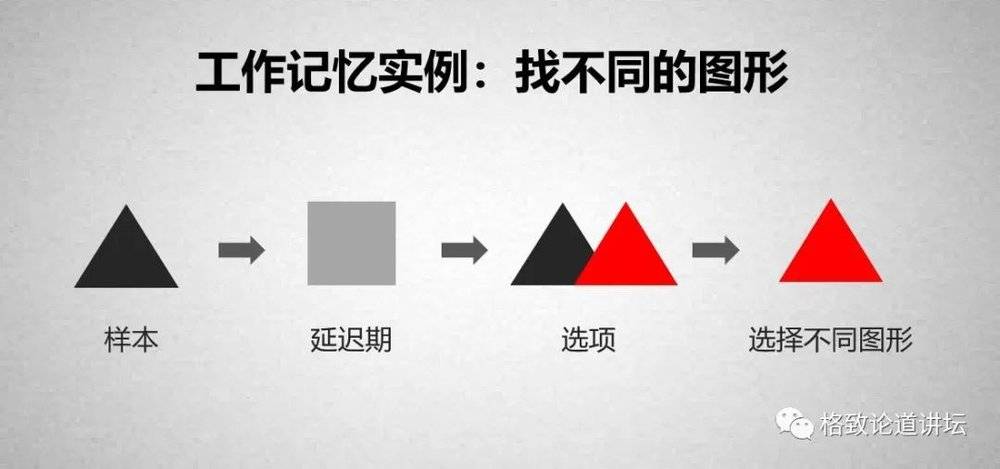

在實驗室裡,我們也讓實驗動物或者人,完成類似的任務:先給受試者視覺刺激,然後延遲時把樣本隱藏起來。在選擇時,讓動物或人選擇和剛才樣本不一樣的刺激。或者是讓病人,比如說精神分裂症患者,來做這樣的事情。

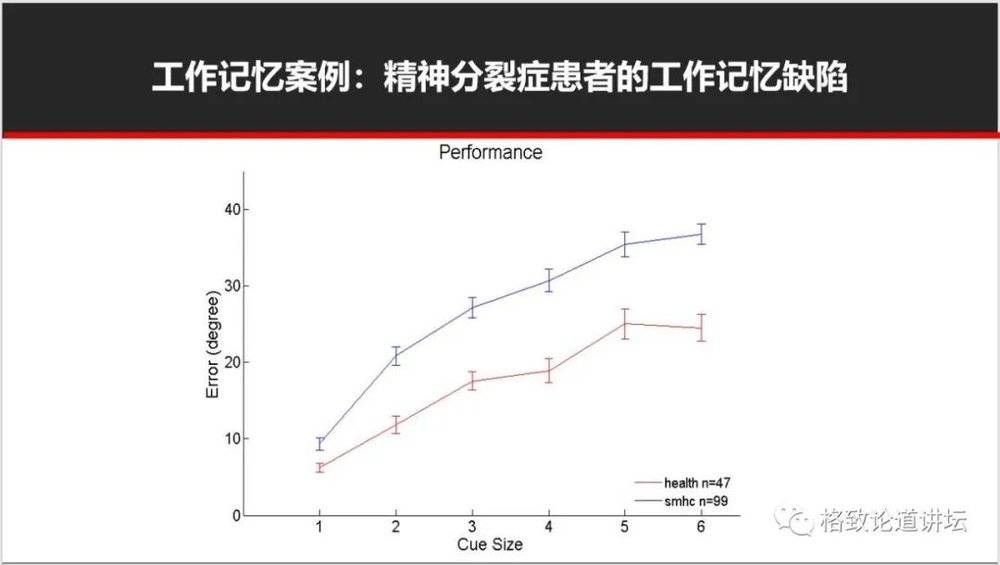

X軸就是給不同樣本的數量;Y軸是錯誤出現的機率。正常情況下,紅色線也是隨著需要記得的資訊越來越多,出錯的機率會越大。但是精神分裂症患者的錯誤率更高。基礎研究與臨床或實際生活是密切相關的。比如說非常基礎的關於工作記憶的研究,因為很多患者都有很嚴重的相關問題。

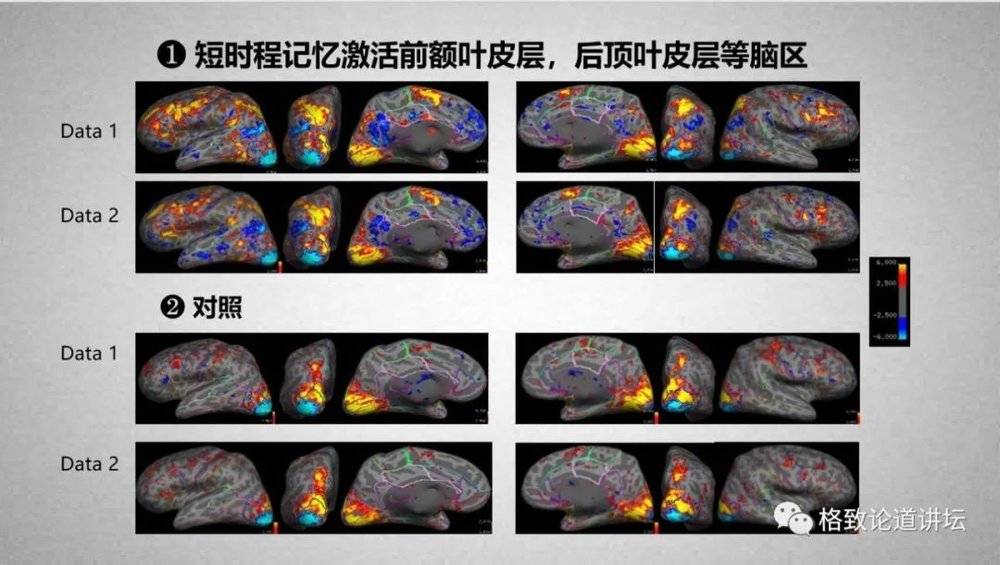

這是當躺在核磁功能共振成像儀器裡面,我做工作記憶任務時腦子裡的反應。將其側過來看,額葉頂葉的兩個腦區,因為我在任務中需要短時間記住某個資訊,會被啟動。而顏色比較藍的地方是被抑制的。我們的腦子有很多特定的腦區,是在幫助我們做出這種反應。

而我們需要各種各樣的動物模型來看它們的腦子是如何反應的。在我們實驗室裡,主要用小鼠作為模型來研究工作記憶中短暫存儲資訊的能力。因為小鼠嗅覺靈敏,我們所使用的是嗅覺——會給它兩次氣味,中間會有幾秒鐘的延遲期。如果兩種氣味不一樣,那麼它要舔,來得到水;如果一樣,那就不用舔,因為沒有水。設計出這任務的原因是可以在時間上,把感覺、記憶、抉擇分開。第一個任務裡,我們給它不一樣的氣味:先是氣味A──延遲──它要記住,然後氣味B,不一樣,那麼它舔來得到水;第二次任務裡兩個氣味相同──氣味B──延遲──還是氣味B,它沒有再舔。

我們用五年左右的時間來證明小鼠的前額葉這個腦區對工作記憶的重要性。並且我們能通過光遺傳,也就是用光,來調控神經元活動。如果給光的話,神經元活動會被抑制,而且是秒級的時間尺度。因此可以在很短的時間內操控神經元活動。所以,如果你用光去操控神經活動,和正常小鼠相比,此小鼠的行為變差。所以證明內側前葉這一腦區,對工作記憶非常重要。

記憶的機理

現在我們進入更廣大的空間來探討什麼是記憶的機理。那麼我想先從三個關於記憶出問題的例子出發。

第一個例子我想說的是──不是所有發生的事情都會被記住。假如我請各位看一個影片,說請關注“穿白色的運動員傳球的次數”。大多數人可以答對,但有一半的人會忽略掉影片裡的大猩猩和黑色上衣的運動員的離場。這叫做非注意性失憶──如果你沒有注意,那你是不會記住的。世界中不停的發生很多的隨機事件,而我們的記憶只留下對我們來說有重要意義的事情。

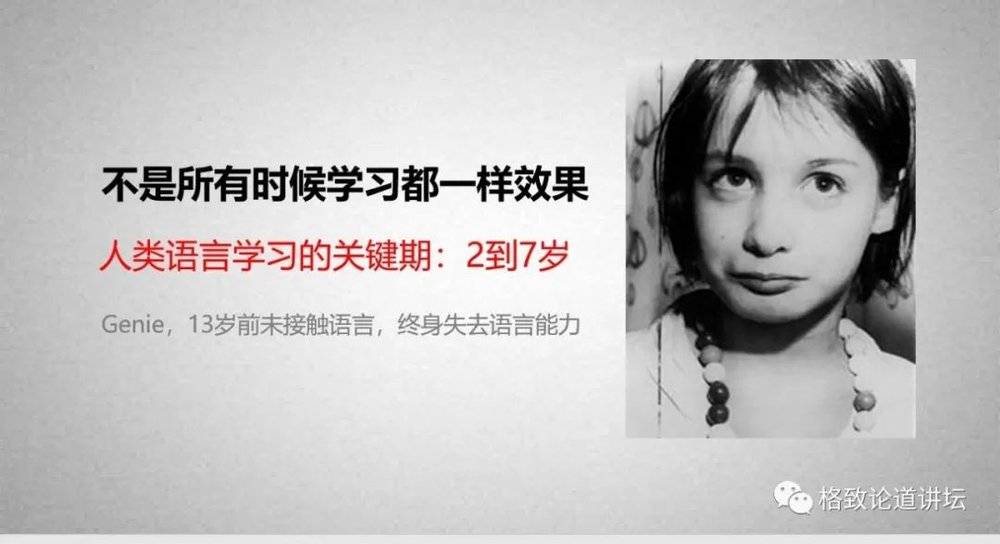

第二個例子是有關“記憶的極限”,不是所有時候的學習都是一樣的效果。每個人都會說話。大家會認為這是非常自然的語言能力,但這是依賴於所謂的關鍵期。在 2 ~ 7 歲時,我們必須要有語言的經驗,否則後果嚴重。

圖示的小女孩叫做Genie。她的父親是嚴重的精神分裂症患者,用鐵鍊把小女孩捆在家裡的床上。而且他們生活在農村,周圍幾十里地都沒什麼人。所以直到 13 歲的時候,她才被別人發現、被解救出來。Genie的父親並不說話,所以在 13 歲之前,她是沒有語言經驗的。

雖然這是一件悲劇,但是對於科學家來說是很難得的機會。在 13 歲之前沒有語言經驗,會有什麼樣的結果?所以安排了全世界最好的教育家、語言教育家教Genie語言,專門安排了博士生觀察她的語言能力發展。在七、八年之後,博士生畢業時,得出的結論是Genie能夠說的最長的句子是兩個詞。長期的訓練,只能得到這樣的結果。她後來被收養,但終生都不說話,並無法獨立生活。這告訴我們,在關鍵期,必須去學習一些非常重要的能力。

第三個是,成人腦子受了損傷,記憶也會出問題。在神經科學界,有一個叫做海馬的腦區,如果它出現問題,那麼會出現很嚴重的記憶障礙。因為這個組織和真正的海馬很像,所以叫做海馬,很漂亮的一個結構。

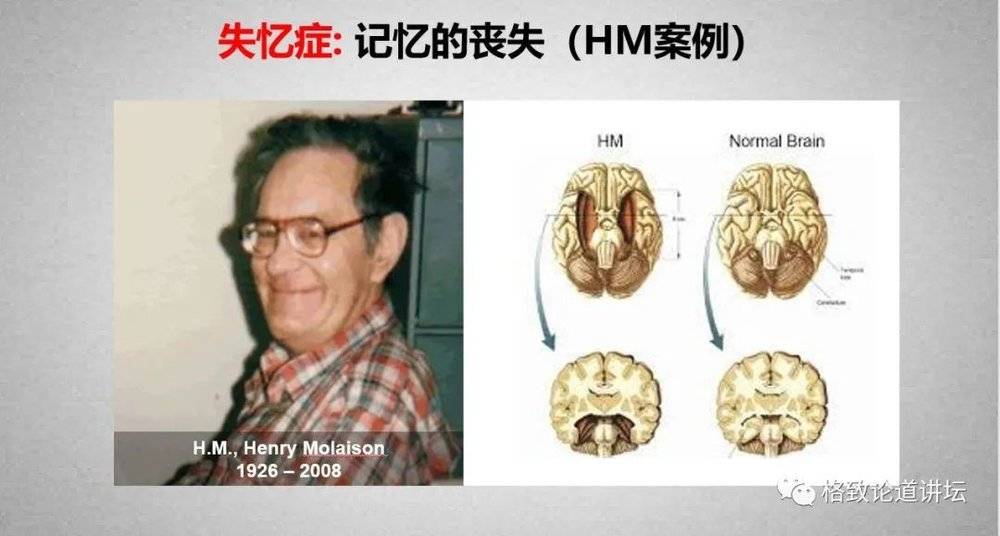

有一個人叫做HM,因為嚴重的癲癇,他 20 多歲時,產生癲癇的部分腦區被醫生摘除掉了,包括癲癇灶和幾乎全部的海馬。但做完手術之後,HM這個病人他已經不再是HM,他只能有手術前的記憶,卻無法形成新的記憶。照顧他的新進來的護士醫生,每次見到他都必須向他自我介紹;即使出了房間去喝杯咖啡,五分鐘以後再回來,他就完全忘記他們是誰。

Howard Eichanbaum現在是美國波士頓大學的教授,他在讀博士生的時候研究HM。他的任務之一就是每天早上開車去把HM從家裡面接到醫院去研究、做各種各樣的實驗。有一天早上Howard Eichanbaum開車時,把印著McDonald’ s的咖啡放到前座上面車窗。 HM一看到這個杯子說起他小時候有一個叫McDonald的好朋友。他們倆一起打棒球,打的非常好。他們也有很多很好的故事,這是一個很愉快的交談過程。

但這個交談過程結束了,HM看了窗外看了一會,回來又看到這個杯子──我小時候認識一個朋友叫McDonald的,我以前和他是一塊兒打棒球,打的非常好,我們有很好的故事……一模一樣的故事又講了一遍。結果結束以後,他又看了會窗外,一會兒又看見了這個杯子──我小時候有一個朋友叫McDonald,我以前……同樣的故事,又講了第三遍。講到第三遍時,Howard Eichanbaum就偷偷的把這個咖啡杯拿下來,放到自己座位裡面,要不然他這一路上會一直講這個故事。這是一個典型的例子告訴我們海馬多麼的重要。

HM和他的父親關係非常之好,他父親在他手術一段時間之後去世。 HM每次聽到父親去世的消息,每次都處在同樣巨大的悲痛之中。所以,如果我們無法形成新的記憶,我們就不再是以前的自己了。因為HM以及相關的其他腦區損傷的病人,我們現在知道我們的記憶是分不同類型的。比如HM他的長時間記憶有很大的問題,但是他的短時間記憶,或者剛才說的工作記憶沒有問題。他可以和Howard Eichanbaum很好地進行對話,這個時候是需要用到工作記憶的。

長時程記憶分成“陳述式記憶”和“非陳述式記憶”。 HM主要是陳述式記憶出問題,也就是說可以被陳述出來的事情,不管是事實還是一個場景──我昨天和誰一塊吃飯、說什麼話呀、吃什麼東西……這些時間、地點、人物,這種“場景記憶”。海馬是很重要的,這或者是“事實記憶”。“非陳述式記憶”比如說“運動記憶”──騎自行車,這是一個運動記憶,大家經過運動以後學會的。HM是可以學會新的運動技能的,但是他拒絕承認自己學過。所以“記得自己學過”這是一個陳述式的記憶;但是“學這個動作本身”是個非陳述式的記憶。或者是一些“情感記憶”、“情緒記憶”。

記憶的核心原理

科學家是通過大量的工作來探尋記憶的原理。人腦有 850 億到 1000 億個神經元,這些神經元通過一千到 10 萬個突觸,來形成突觸聯繫、來進行交流。

神經元長得很漂亮,長得很大的、天線一樣的形狀,就是接受輸入的地方;很纖細的、很長的叫“軸突”的這種結構,來傳輸自己的這個信號,那麼接受這個信號的地方就叫做“突觸”。這種突觸很重要,而且它可以被神經元自己的活動來調控。當突觸前和突觸後神經元活動按照一定的規則來運行的時候,突觸活動的強度會被增強或者減弱。

而且在我們學習的過程中,這種突觸的活動增強或者減弱是可以被觀察到的,而且如果你阻止這種活動的改變,那麼會影響學習。所以人們一般認為,這個突觸的改變是我們學習記憶的核心機制。

剛才說的是單個的神經元之間的連接,而群體網絡層面,一般是用 “吸引子網絡”來解釋記憶是怎麼回事。所謂的吸引子,很簡單──碗就是一個吸引子──如果你把一個玻璃珠放到碗的邊上,一放手它會落到碗的底部,也就是所謂吸引子的底部。那麼我們的記憶在學習的過程中,突觸連接的改變,便會形成各種各樣的吸引子。它們的好處是部分資訊可以提取出完整的資訊。

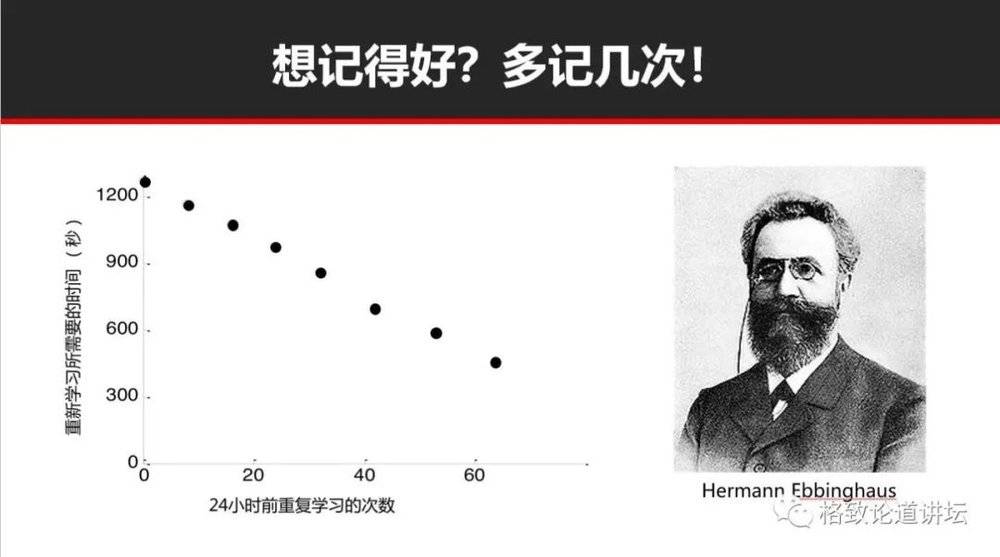

大家更關注的可能是“學習記憶怎麼被提高”。我想給大家一個好的消息,學習記憶是可以提高的!怎麼被提高呢?就是“記好多次”。

這是一個非常嚴肅的結論。圖右邊的這個人叫做Ebbinghaus,第一個嚴肅的研究記憶的心理學的一個科學家。他發現:底下x軸顯示的是我在一天之前,學習一些材料,我所做的學習次數;Y軸就是在一天之後,我重新學習又要需要多長時間。可以看到如果你學的次數越多,那麼第二天你就花越少的時間來學會。

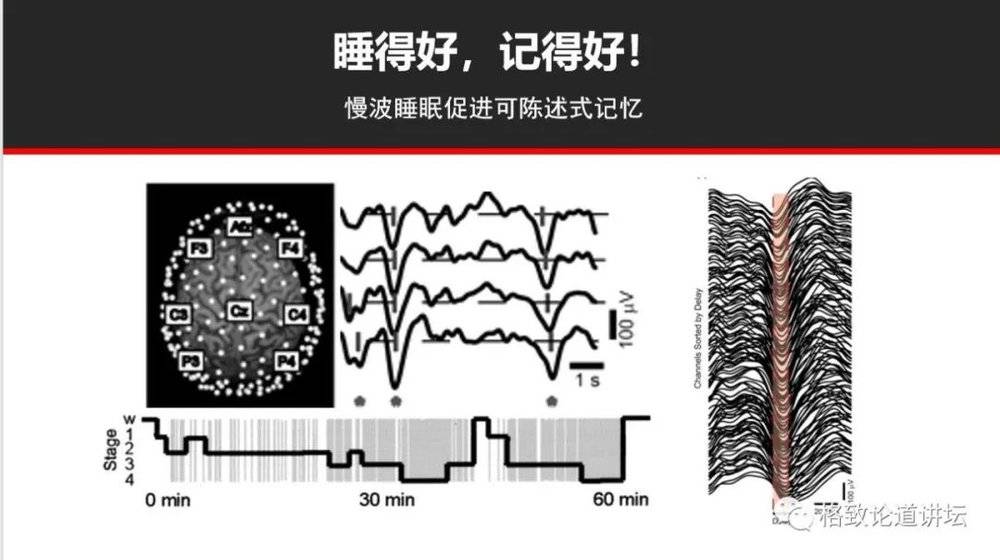

所以勤奮是必要的。並且還要“睡得好”,如果記錄頭皮腦電的話,那麼在人睡眠的時候,可以看到“慢波”。這邊顯示的每一個小的波動就是一個慢波,在全腦裡面卻是很大尺度的神經元活動。

德國科學家發現,如果你在人睡眠的時候,在腦子裡面引發這種慢波,那麼可以記得更好。實際上,他讓學生晚上學習外語,然後在睡覺時候用電刺激腦子,引起更多慢波,第二天早上起來問他所學的詞彙量。如果你做過電刺激,會學得更多。我並不是建議大家晚上回去以後用電刺激自己腦子,因為你並不一定總要記住昨天晚上的事情。

最後總結一句話,在一定程度上,“我們就是我們的記憶”,還有更多有關記憶的奧秘等待我們發現!

⟪虎嗅⟫授權轉載

【延伸閱讀】